先日、臨床倫理の4分割法を用いて症例カンファレンスをしました。

こんにちは。

少しづつ涼しくなっています。

毎日のコーヒーが少しづつホットを選ぶ頻度が増えてきました。

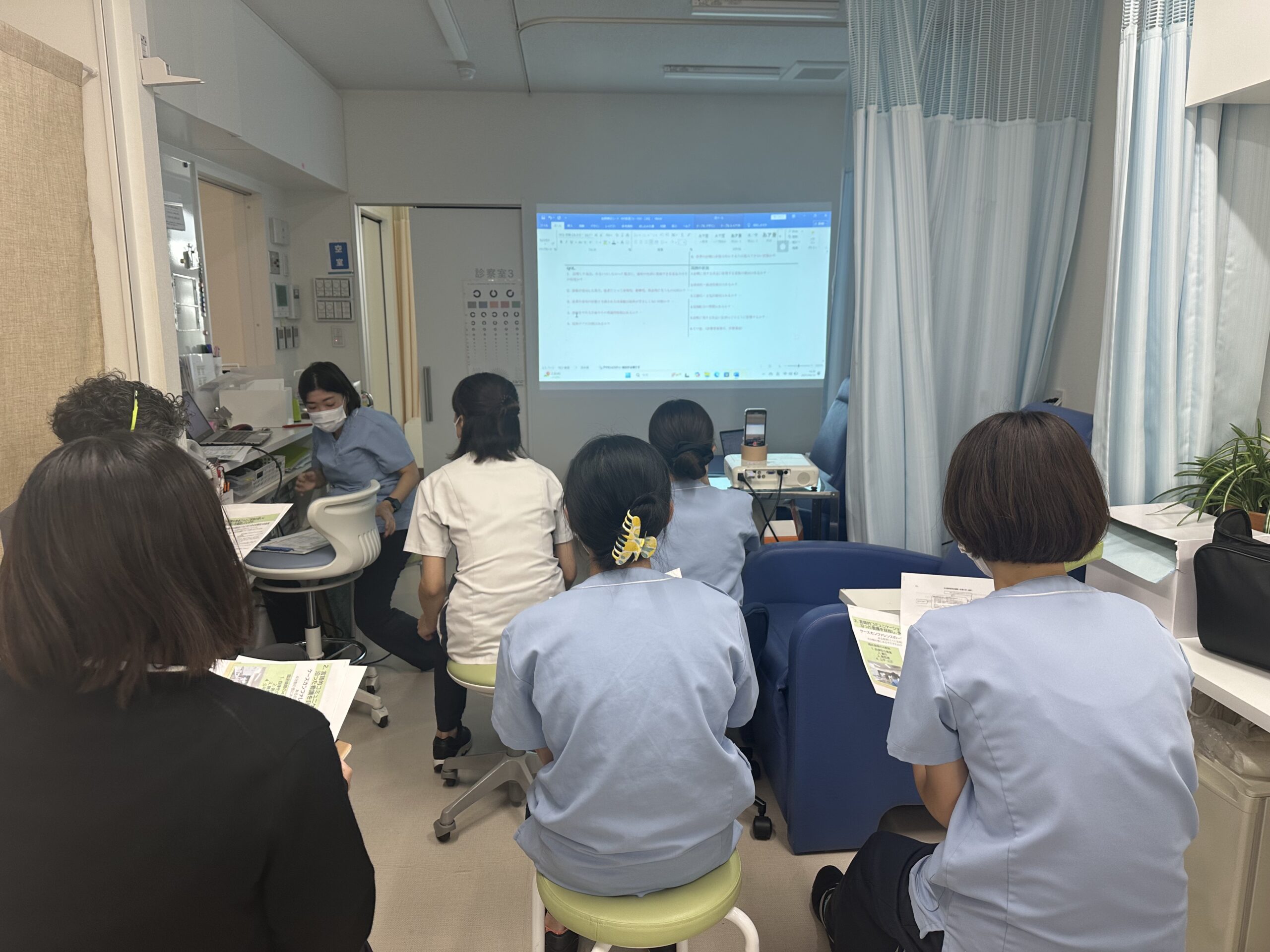

さて、先日院内で時間を見つけて

症例カンファレンスを行いました。

忙しい毎日の中ですが

スタッフ達と

時にはしっかり「立ち止まって考える」時間の共有は大切で

みんなの意識をすり合わせ

大きな実りになっていくと考えています。

今回は訪問の患者様で私が今モヤモヤしている方を取り上げてくださいました。

・透析が必要な腎機能低下があるWさん。

・夫婦共に認知症があり何度説明しても忘れてしまう

・嫌がってまで透析に3回/1週間連れ出すのがよいのかどうか

という倫理的な問題について

院内での意見を交換しました。

我々

医療従事者、介護従事者は

このような「倫理的に難しい」と感じる場面に出会うことが多々あります。

御本人やご家族がしっかりしておられて

自分の意見を

ちゃんと医師から説明を受けたうえで

ご自身の価値観で

選び取って行くことができれば

それが何よりの正解ですし

それに越したことはないですが

今回のように

御本人にも

一番お近くの家族にも

自分で決定していくことが難しかったり

判断を求めにくい場合

その次に、なにか決断をしていかないといけないのは

ケアマネさんだったり、一番身近なヘルパーさんだったり

訪問看護師さんだったり、我々主治医やクリニック看護師だったり

時には病院の主治医やスタッフだったり

その方を一番身近でみている人々になります。

その方の事

その方の周りの状況の事

その方の大切な方の事

そういった状況を一番知っている周りの方が

決して一人でなく

皆で話し合って「きっとこっちのほうが、いいでしょう」

と迷いながらでも決断していく必要があります。

その際に

ひとつの有名なツールとして

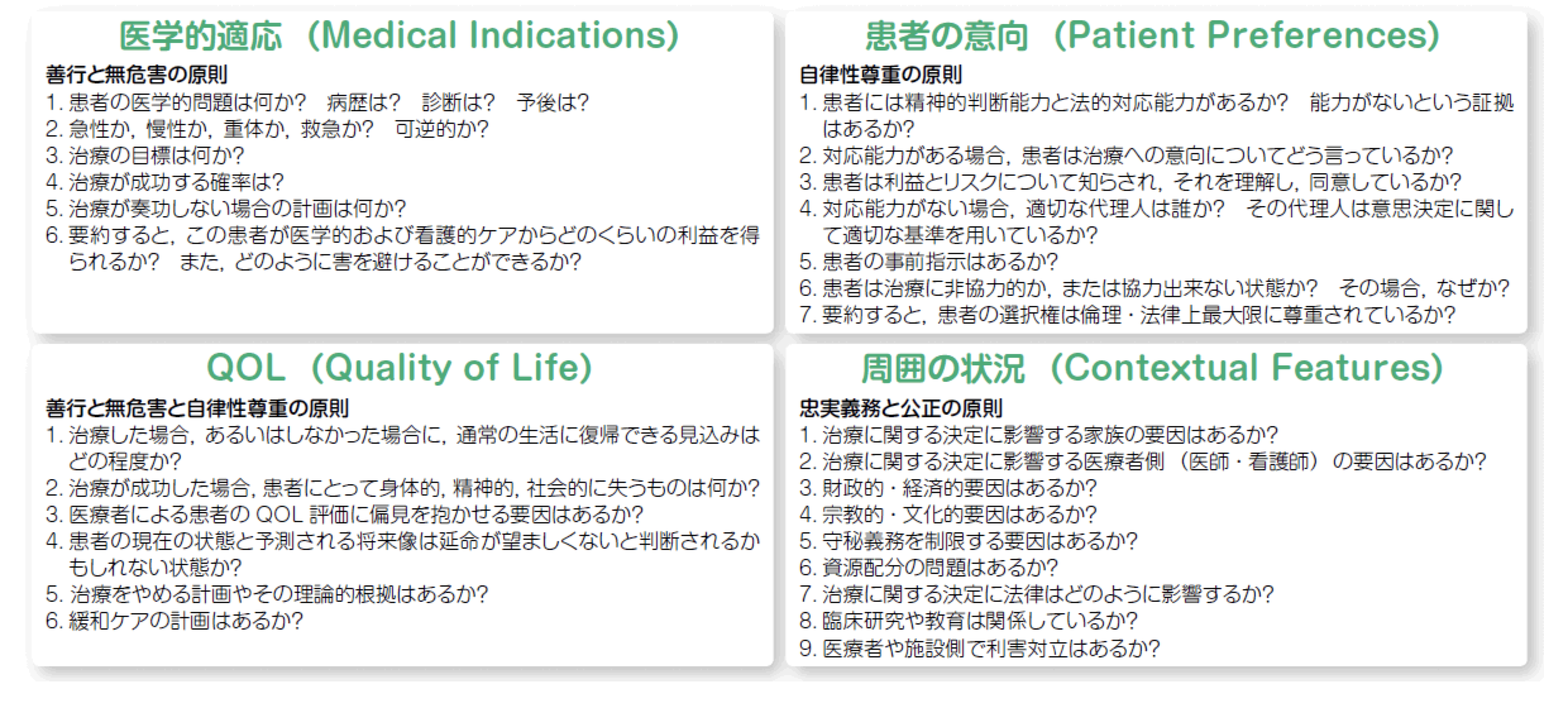

Jonsenらによる臨床倫理の四分割法があります。

図 臨床倫理4分割法(Jonsen ARほか著.赤林朗ほか監訳. 臨床倫理学 第5版. 新興医学出版社.2006;p13より転載)

医学書院 :臨床倫理4分割法とは?(川口 篤也医師)→こちら から引用

主治医や、ケアに関わるスタッフが

「これってどうしていったらいいんだろう」と悩んだ時は

一人で抱え込まず

実際にケアに関わる多職種で

複数で

「患者さんにとっては何が最善か」

話し合っていく必要があります。

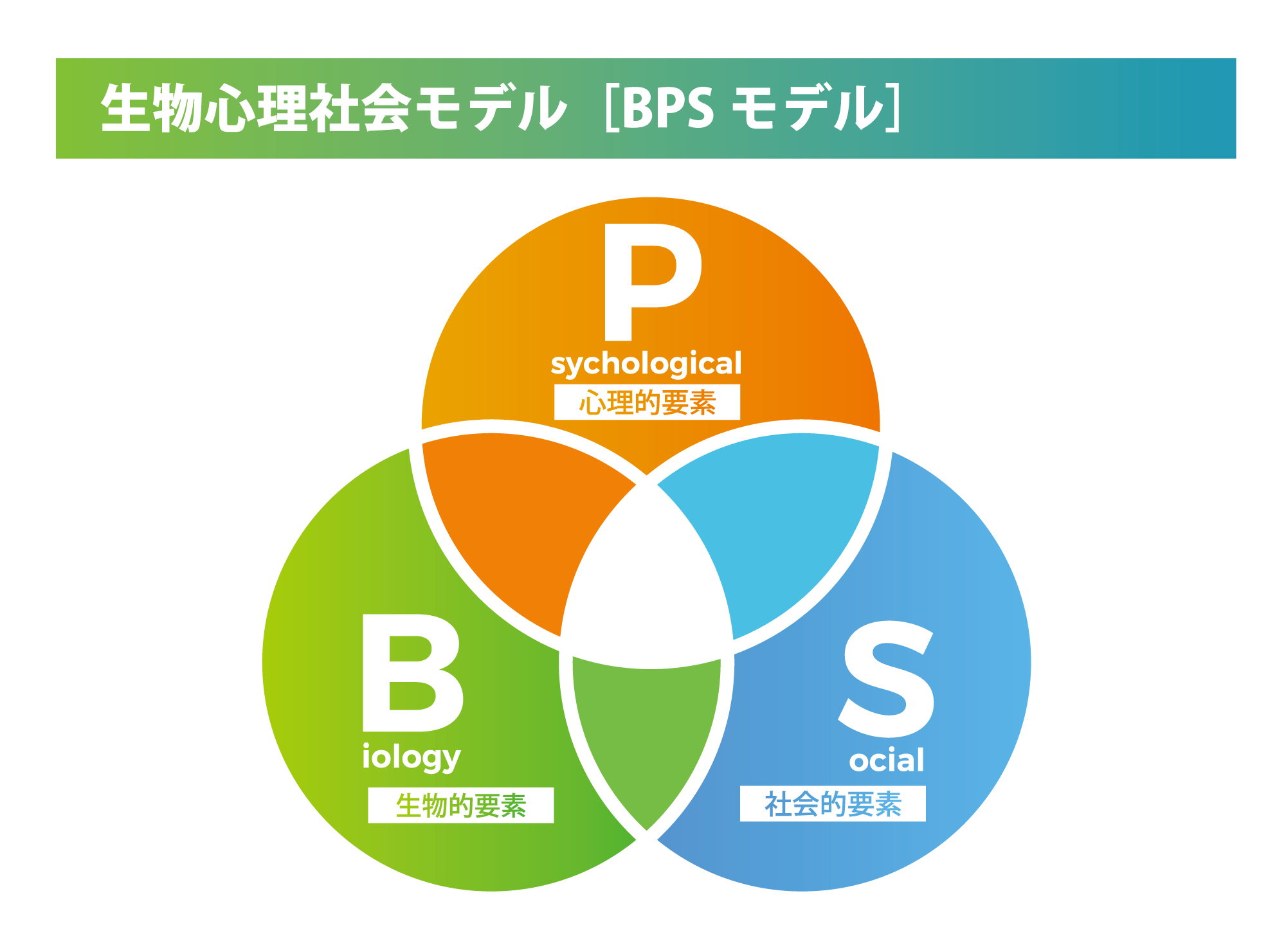

これは家庭医療でいうところのBPSモデルととても親和性があります。→こちら

BPSの応用版だという先生もおられ、B→P→S→QOLの順に話し合うと良いと言われます。

そのため、私達も

先程の方をB→P→S→QOLの順に振り返ってみました。

・医学的には? (Biology)

・腎機能が低下している医学的な理由

・透析をするとどうなるのか

・透析をしないとどうなっていくのか?

・患者さんの意向(Psychological)

・痛いことは嫌がる(今までも脱水の際の点滴の際にも怒り出すことも。)

・家に居たがる

・奥さんと一緒にいるのが落ち着く

・周囲の状況(Social)

・認知症があり、何度説明しても忘れてしまう。

・透析するとしたらどこで?どうやって送り迎えする?(たぶん「行かない!」とその都度怒りそう)

・内縁の妻と二人暮らし

・妻も認知症があり、忘れてしまう

・妻も、本人が家から居ない時間が減ると認知症が進むのではないか?(二人が一緒というところに意味あり)

・QOL

・高齢であり腎機能の問題以外にも身体的な問題が複数あり、症状の緩和は常に優先させよう。

・奥さんと離れている時間が長くなることは本人にとって幸せなのか?考える

話し合っているうちに

「何の情報が足りないのか?」が見えてくることも

このカンファレンスの良いところです。

その日の一日の診療終わりにも

看護師さんと

みんなでまた少し話して

「もっと、訪問診療のたびに、お二人の死生観とか掘り下げていきましょう!」

と今後の訪問への目標もスッキリしてきました。

また、その日のまとめを看護師さんが

院外の訪問看護師さんや薬剤師さん、ケアマネさんと連絡を取り合っているツールに

UPしてくださいました。

今後は院外の皆様とも共有していき

周りがこれだけ考えて(悩んで)持っていった結論なら

お二人にとって

よかったはず!という落とし所を探って行きたいと思います。

カンファレンスの終わりに

カツシ先生が

こうしてWさんのことを

皆が一所懸命考えていることに意味がある

こういう決定をしていく権利があるのは

真剣に患者さんと向き合っている人だけ

という内容の話をしてくれました。

私達、医療従事者、介護従事者は

常に自分の持ちうる知識や技術や経験を用いて

患者さんに真剣に向き合う必要があると思います。

そうでないと、こういった重大な決定に関わるのはとても荷が重い事だからです。

私達も

「たぶん、本人だったらこう思うだろう」

「こうしてほしいだろう」

ということをなるべく真剣に向き合うことで突き詰めて行きたいと思います。

こうして

患者さんに

真剣にむきあってくれるスタッフさんと

一緒に

診療ができていることに感謝です。

幸せです。

あん奈

過去の参考ブログ

・BPSシートを用いて患者さんについて話しあってみました。→こちら

・生物心理社会モデル(BPSモデル)について→こちら