「電解質」とは?電解質はとっても大事 ③今日は低Na(ナトリウム)血症 についてお話しましょう。

こんにちは。

医師がもしかしたら病状説明などで自然に言ってしまっている「電解質」・・・

このシリーズでは、そんな「電解質」ついて少しづつお話を進めております。

第3回となる、今回は「ナトリウム」についてです。

血液検査で「ナトリウムが低い」と言われたことはありませんか?

ナトリウムといえば「塩」・・・

身近な電解質の一つです。

すこし、復習から入りたいと思います。

もし電解質シリーズ1回目から通して読まれたい方はこちらをご参照ください。

・第①回 低K血症については→こちら

・第②回 高K血症については→こちら

電解質(デンカイシツ)とは?

体液には「電解質(イオン)」が含まれています。

電解質(イオン)とは、水に溶けると電気を通す物質のことです。

主な電解質(イオン)には

・ナトリウム(Na)

・カリウム(K)

・クロール(Cl)

・カルシウム(Ca)

・マグネシウム(Mg)

・リン(P)

・重炭酸(HCO3–) などがあります。

これらは5大栄養素でいうところの「ミネラル」に属します。

ミネラルは水に溶けると陽イオンと陰イオンに分かれます。

例えば、

塩化ナトリウム(NaCl)は

水に溶けると

ナトリウムイオン(陽イオン)と

クロールイオン(陰イオン)になります。

この電解質(イオン)はそれぞれ

・体内のPHの調整

・細胞の浸透圧を調節

・筋肉細胞や神経細胞の働き

など、それぞれとても重要な働きがあります。

それぞれ少なすぎても多すぎてもよくありません。

低Na血症とは?

低Na血症とは

血清ナトリウム(Na)が 135 mEq/L未満の状態をいいます【1,2】

一応、電解質程度で下記のように数値の程度で重症分類をしてますが

値よりもその変化の傾きが大切です。

「急 48時間以内」か「ゆっくり(慢性)48時間以上」かが大事になっています。

特に急激に低下した場合には下記のような症状が強く出ることがあります【1,3】

-

軽症:130〜134 mEq/L

-

中等症:125〜129 mEq/L

-

重症:125未満

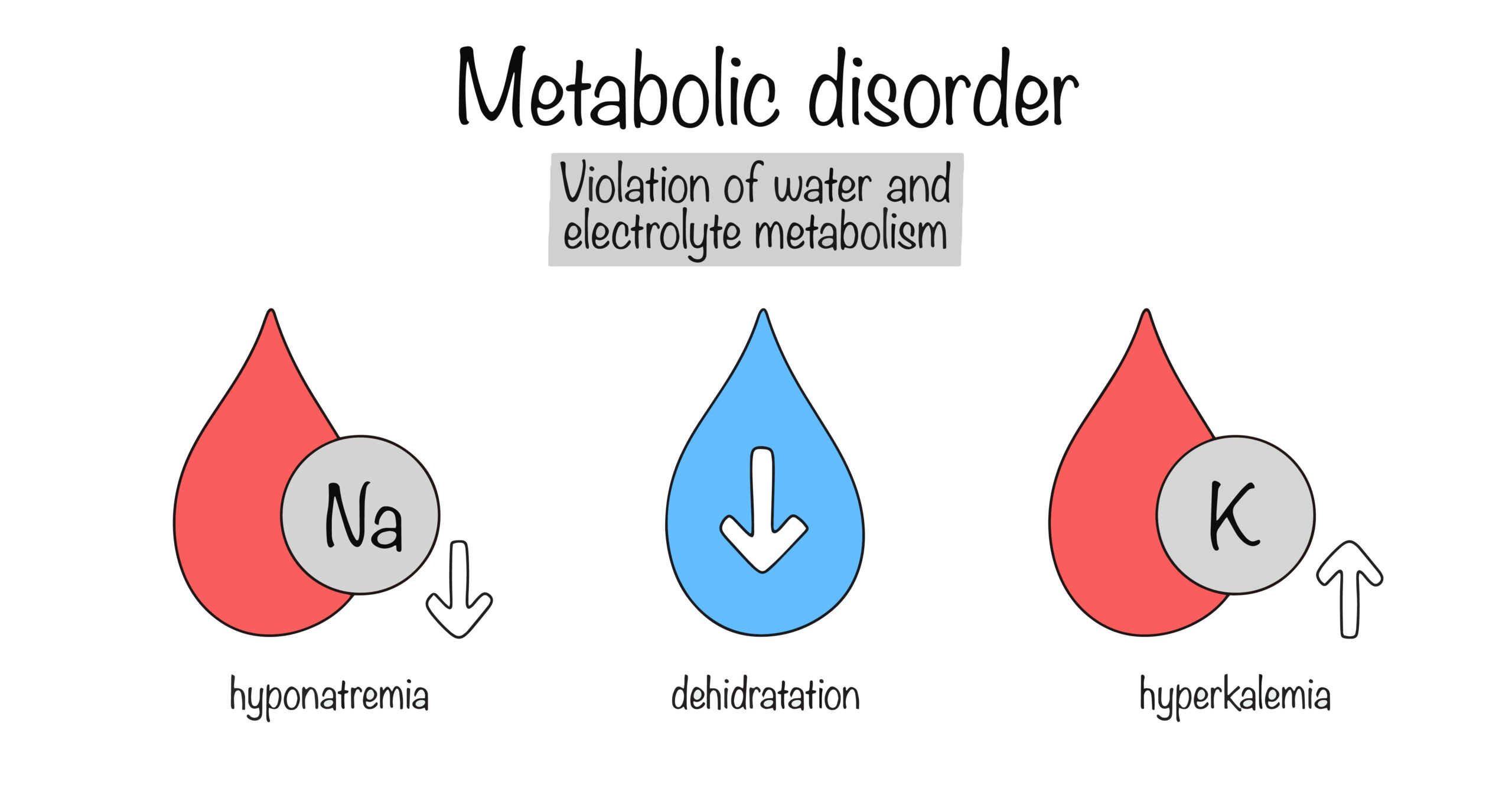

「低ナトリウム血症」とか「高ナトリウム血症」というのは

常に、水分とナトリウムのバランスで考える必要があります。

なので

「低Na(ナトリウム)血症」の場合

Na(ナトリウム)の総数ではなく

むしろ水分の相対的な過剰が原因ということもあります。

これが病態理解の「肝」であり「難しい」ところでもありますよね。。。。

症状

低Na血症は、実は最も見かける電解質の異常となっており

ほとんどの場合が慢性的に変化しているもので

症状がなく

慌てる必要がないことが多いです。

逆に言うと

慌てて血清ナトリウムを補正する必要があるのは

症状が出たときです。

カリウムは、「心臓」と関連が深かったのですが

ナトリウムは「脳神経」と関連しています。

なので下記のような神経所見が出てきます。

-

軽症:頭痛、吐き気、倦怠感、集中力の低下

-

中等症:ふらつき、嘔吐、意識の混乱

-

重症:けいれん、昏睡、呼吸抑制など生命に関わる症状【1,2】

症状があれば、すぐにナトリウムを下げる治療を検討します。

急がない場合は、原因を考えてその原因を是正することに意味があります。

まず、血漿浸透圧を測定して見ましょう。

さて血清低Na血症を見たら

まずすることは、血漿浸透圧の測定です。

- 高浸透圧の状態(水分を血管内に溜め込む状態)→まず最初除外しましょう!

・高血糖

・高浸透圧性利尿剤(マニトール)***血漿浸透圧とは?*******************************

血漿浸透圧の計算式を見てみましょう

血漿浸透圧=2✕血清Na+血糖/18+BUN/2.8

この式をを見てみると、低Na血症のときには血漿浸透圧は下がるのが普通とおわかりでしょうか?

下がるはずの浸透圧が高い

高浸透圧性低Na(ナトリウム)血症では

高血糖か、高浸透圧性利尿薬の使用を疑います。血管内の浸透圧が高血糖などにより「高い」と

細胞内から、血管に水をひいてきてしまいナトリウムは同じでも

薄まってしまい、低Na血症に見えてしまうのです。******************************************

よくある原因はなんでしょうか?(鑑別診断)

血漿浸透圧を測定し

血漿浸透圧が実際に低かった場合(血漿浸透圧<280mOsm/kg)は

「真の低Na血症」として

鑑別に進みましょう。

体液量(循環血漿量)で原因を分けてみましょう。

一番先に見直す必要があるのは

ここでもやはり

薬剤性(お薬)です。(電解質とお薬は密接な関係があります。)

症状が出るほど急に悪化する

低Na(ナトリウム)血症はお薬の影響がほとんどだからです。

後述するSIADHか否かに分けるつもりで

鑑別していく

というのが

一番答えに近づきやすいと言われています。

【体液が減少しているもの】

・腎臓からの消失

・CSWS:中枢性塩類喪失症候群 (稀なため割愛)

・腎外からの消失

・嘔吐

・下痢

【体液が増加しているもの】

①尿の浸透圧が低いもの<100mOsm/kg

体に水分>Naで、水分がタブついている場合

尿も「薄い尿」がでるというふうに考えると分かりやすいです。

・水分を摂りすぎ(多飲症、水中毒)

私も、水分結構とるけど、大丈夫かしら?

と思う方もおられると思いますが

基本的に腎臓の働きは素晴らしくちょっとやそっとでは

問題になりません。

水中毒というのは

かなりの量、例えば一日で、20Lという

通常飲めない水分を摂るのが水中毒と呼ばれる状態です。

・低栄養(beer potomania / tea&toast syndorome)

ビールをひたすら飲んで、おつまみをを食べない

食事がとれず、お茶とトーストで終えている

ような「低栄養」状態も

低Na血症になりやすいです。

②尿の浸透圧が正常>100mOsm/kg

・病気による体液貯留

・心不全

・肝硬変

・腎不全(ネフローゼ症候群)

・薬の影響

・利尿薬→多い!!

【体液が正常なもの】

・SIADH(抗利尿ホルモン不適合分泌症候群)→大事!後述します!

下記別項でお話します。

・薬剤性

・内分泌疾患

・副腎不全

・甲状腺機能低下症

・下垂体機能不全

・腎性塩分喪失症候群/MRHEなど

腎臓のNaを保持する能力が低下することによります。

高齢になると、誰しもが腎臓でNaを体に貯める機能が低下しております。

MRHE(Mineralcorticoid Responsive Hyponatremia of the Elderly;老人性鉱質コルチコイド反応性低Na血症)

は、加齢に伴う腎でのNa保持能の低下が病態生理と考えられています。

MRHEは軽症の腎性塩分喪失症候群と考えても良いと思います。

ちなみにMRHEの治療にはフロリネフ®(合成鉱質コルチコイド)を用います。

低Na血症の鑑別や原因は複雑で

医師の中でも苦手な人は苦手意識を感じてしまいますが

この段落の冒頭でもお話したようにまずは、お薬をチェックしつつ

SIADHかどうか確認するというのが重要です。

SIADH症候群(抗利尿ホルモン不適合分泌症候群)とは?

抗利尿ホルモンであるADH(Antidiuretic Hormone:バソプレッシン)は

「抗・利尿」作用、つまり尿を出させないホルモン・・・

血漿浸透圧が上昇すると分泌されて

尿として水分を出させないようにして

体を薄めようとするホルモンです。

なので普通は

・血漿浸透圧が低い場合(<280mOsm/kg)や

・血清ナトリウム低いとき(<135mEq/L)では

普通は、これ以上体内が薄まってほしくないので分泌されないはずです。

でもこの

SIADH症候群(抗利尿ホルモン不適合分泌症候群)

という状況では

血漿浸透圧が低下している状況下でも

不適切にこのADHが分泌が抑制されずに出てしまうという特殊な状況です。

そのため体の中は「薄まっている状況」にも関わらず

・体に水分を貯めようとして、結果、濃い尿しかだせず(尿浸透圧>100mOsm/kg)

・尿からNaを不適切に排泄してしまう(尿中Na>20mEq/L)

という不適切な状況が引き起こっています。

SIADHは症候群なので

様々な状態がこの状況を引き起こしております。

そして低Na血症のなかで

特定して意味があるのはこのSIADHの病態です。

【SIADHを引き起こす状態】

●SIADHを引き起こす可能性のあるお薬

・抗てんかん薬(カルバマゼピン ラモトリギン バルプロ酸)

・抗うつ薬(デュロキセチンなど)

・抗腫瘍薬

●中枢神経疾患(髄膜炎 脳梗塞 外傷など)

●肺疾患(肺炎 肺気腫など)

●悪性腫瘍(癌)

●高齢

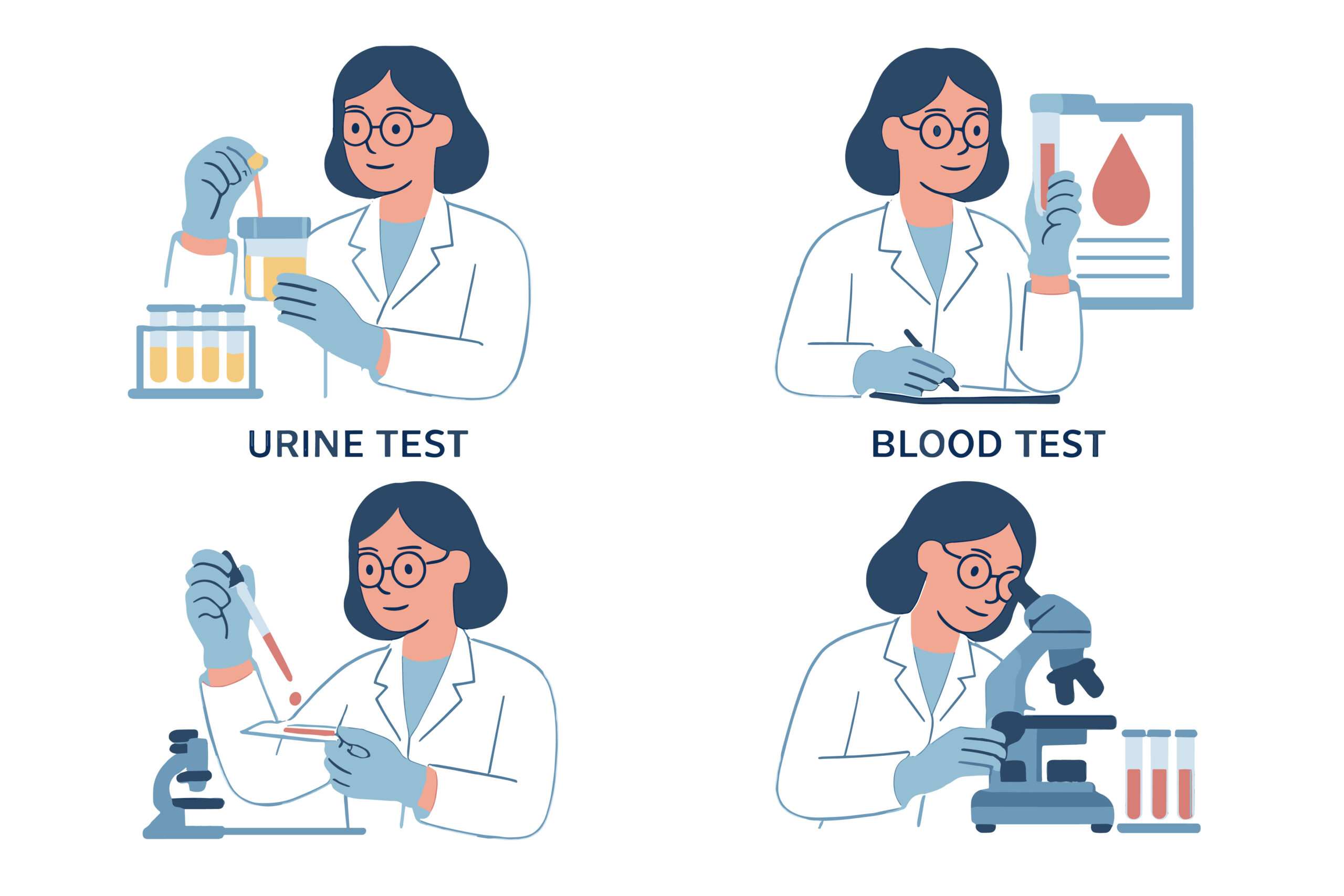

検査

低Na血症は、鑑別を考えながら自ずと必要な検査が決まっています。

まず、上記のように

低Na血症をみたら、血漿浸透圧を測定(採血)するのでした。

その次に、必ず尿検査(浸透圧や尿中Na)です。

普通は、体内が薄まっているのでまず尿Na>20 mEq/Lというのは

尿中Na排泄が亢進していておかしい!

あれSIADHかしら?と鑑別して行きます。

この時に甲状腺機能や、副腎、下垂体機能が正常かどうかが

SIADHの診断基準に入ってくるのでそれもチェックします。

またSIADHを引き起こす病態の検索としての

頭部精査、胸部精査、その他の悪性疾患精査がここに入ってきます。

このように検査は

原因を突き止めるために行いますが

その間も、塩分をとったり、内服は継続していたり

ナトリウムの内服のお薬を始めたりと変動しますので

解釈も難しくぱきっとなかなか分かりにくいのが電解質です(難しい・・・)

-

採血:Na、血清浸透圧、腎機能、血糖 甲状腺機能 副腎機能 下垂体機能

-

尿検査:尿浸透圧、尿Na

-

SIADHを起こす病態の精査:頭部CT/MRI 胸部レントゲン/CT 必要に応じて上下部内視鏡など

治療

さて

治療はどうするのでしょうか?

治療の原則は「原因に応じた対処」です。

ナトリウム補正が必要なのは

神経所見が出ていて、血清ナトリウムが120mEq/Lとかなり低いとき程度です。

状態に応じて

ナトリウムを足すのか

水分を制限するのか・・・

やはり原因の追求が必要で

なかなか難しいですね。

高齢者になると、実際に病態も複合的になって一段と難しくなります。

-

軽症:原因薬の中止、水分制限など

-

中等症〜重症:入院で慎重なNa補正

-

けいれん・昏睡などの緊急時:3%食塩水を急速静注(例:100 mLを10分以内)【1,2】

* 注意*

補正速度が速すぎると 浸透圧性脱髄症候群 を引き起こす可能性があります。

そのため補正は 24時間で8–10 mEq/L以内に抑えることが推奨されています【2,4】。

☆☆3%食塩水の作り方☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

①0.9%生理食塩水500 mlパックを用意する

②まず100ml捨てる

③次に10%Naclを6アンプル(120ml)入れる!

④1ml/kg/時でNa1meq/L/時ずつ上昇する。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

おわりに

さて電解質ブログ、、、、

少し疲れてきましたね。

何を隠そう、私もすこし疲れました。(笑)

電解質はたくさんの項目がありますが

他のブログも書きながらぼちぼちまた更新します。

いつも、お付き合いありがとうございます。

忙しい毎日ですが、少しでもホッと出来る時間を積極的に作りたいものです。

私は可愛い美容グッズを集めることで癒やし時間を確保しております。

どうか皆様も

自分「だけ」の素敵時間を確保してくださいね。

あん奈

過去の電解質ブログ

・「電解質」とは?電解質はとっても大事 ①低K(カリウム)血症 から始めましょう。→こちら

・「電解質」とは?電解質はとっても大事 ②今日は、高K(カリウム)血症 についてお話しましょう。→こちら

参考文献・リンク

本記事は以下の信頼性ある情報を基に作成しています(リンク先は外部サイトです。情報提供のみを目的としており、広告や提携関係はありません)。

-

Verbalis JG, Goldsmith SR, Greenberg A, Korzelius C, Schrier RW, Sterns RH, Thompson CJ.

Diagnosis, evaluation, and treatment of hyponatremia: expert panel recommendations.

Am J Med. 2013;126(10 Suppl 1):S1–42. -

Spasovski G, Vanholder R, Allolio B, et al.

Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia.

Eur J Endocrinol. 2014;170(3):G1–47.

👉 PubMed -

StatPearls – Hyponatremia (2025 update)

👉 NCBI Bookshelf -

UpToDate – Overview of the treatment of hyponatremia in adults(要購読)

参考図書

-

林 寛之 著『STEP Beyond Resident ⑦ 第1章 わけあり電解質の落とし穴』(羊土社)

-

國松 淳和 編『國松の内科学』(金原出版株式会社)

-

清田 雅智 監修/上田 剛士 編集/高岸 勝繁 著『ホスピタリストのための内科診療フローチャート 第2版』(有限会社 シーニュ)

あなた:

- information

- Dr.あん奈のブログ、医学の小話