よくある疾患シリーズ 〜良性発作性頭位めまい症(BPPV)〜

こんにちは。

少し最近は涼しく感じます。

もう9月ですもんね。

もう〜そろそろ夏は一旦終わって秋が来てもいいでしょう!と思っちゃいます。

さて

ここ最近外来で

「めまい」の患者さんを何人か診せていただきました。

めまい・・・

なったことがある方はわかると思いますが、しんどいですよね〜。

以前「よくある症状シリーズ」で“めまい”についてお話しました →こちら

あれを書いたのは2021年。

もう4年前??

月日が経つのは早いものです。

今日は「めまい」の中でも頻度が高く

治療で改善する可能性が高い

「良性発作性頭位めまい症(BPPV)」

について取り上げます。

良性発作性頭位めまい症(BPPV)の特徴は?

BPPV:Benign Paroxysmal Positional Vertigo

良性発作性頭位めまい症は略してBPPV(ビーピーピーブイ)と言われます。

「良性」という名前の通り、命に関わるものではありませんが

生活の質には大きな影響を与えます。

-

頭位めまいという名前の通り

じっとしている時は起こらず

寝返りや起き上がり、上を向く・下を向く

頭を動かす動作などで

「グルグル回るようなめまい」が起こります。 -

発作は数秒〜十数秒と短いのが特徴です。

- 耳鳴りや難聴はないと言われています。

- 早朝起床時の発症が多いと言われています。

耳石は夜間のうちに剥がれ、半規管に入って行き

目が覚めて最初の体動で耳石が動いてめまいを感じると言われています。(後述します)

「まだベットにいるうちにめまいが起きた」というのはとても「らしい」エピソードです。

人の平衡感覚のしくみ

さてめまいを理解するためには

まずは「人の平衡感覚のしくみ」をさらっと理解しましょう。

めまいは、誤解を恐れずに言うと

ざっくり「耳」か「脳」の問題!

なんて聞いたことはあるでしょうか?

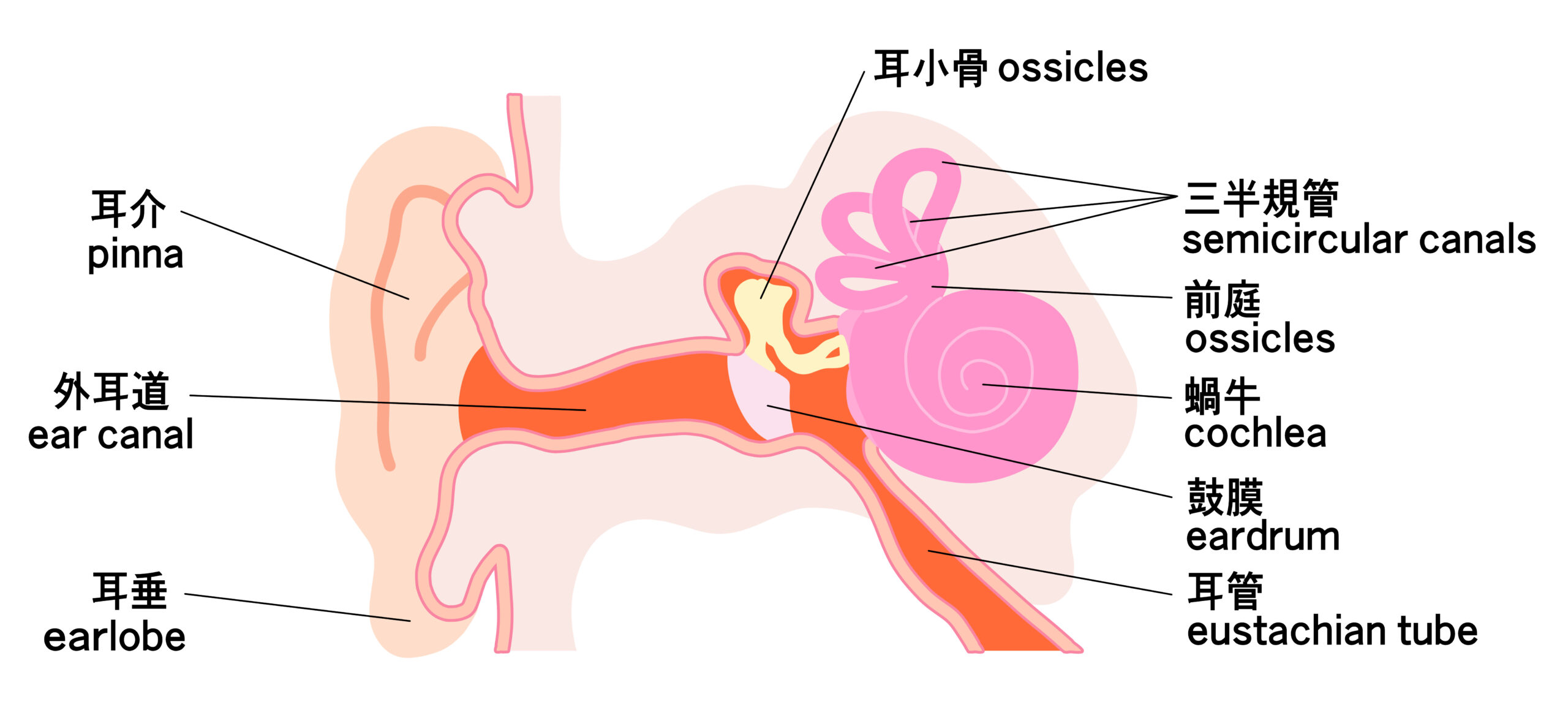

耳の奥(内耳)と呼ばれる部分には

音を感知する器官「蝸牛(かぎゅう)」と

「(三)半規管(はんきかん)」と「前庭」と呼ばれる平衡感覚を司る器官

があります。

ここでは、平衡を司る「三半規管」と「前庭」について、詳しく見てみましょう。

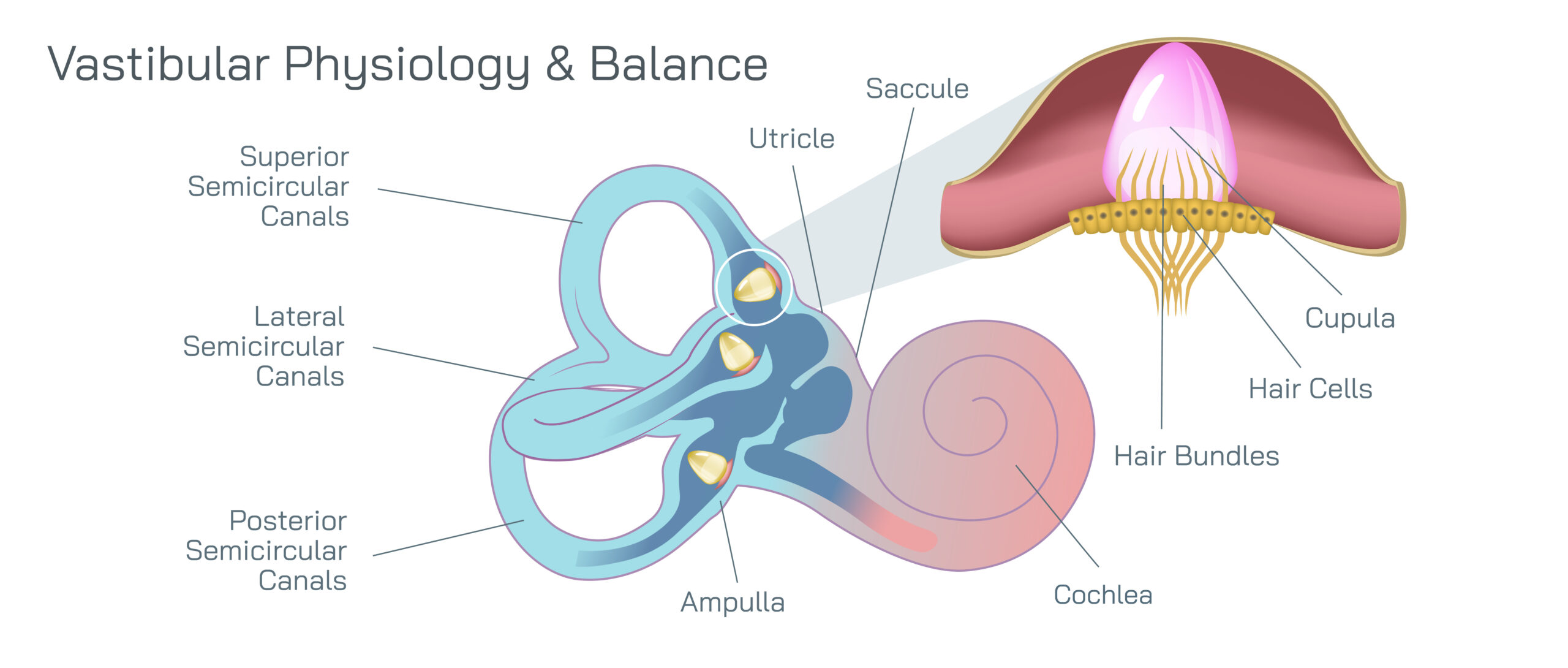

●三半規管

半規管は

前半規管、後半規管、水平半規管の3本です。

3本あるので三半規管とも言われます。

3本の半規管の両端は、前庭の卵形嚢(後述)につながっています。

両端のうち一方は膨隆しており、この部分は膨大部 (ampulla) と呼ばれます。

この膨大部の壁には、感覚細胞(有毛細胞)が並んでおり

感覚細胞(有毛細胞)の毛は半規管の内側を向いていてゼラチン状の物質(クプラ)に覆われています。

(図をご参照ください)

頭部を傾けると半規管内の

内リンパ液が流れますが

この内リンパ液の流れによって

感覚細胞(有毛細胞)の毛が刺激され

頭が傾いていることが

脳に伝えられます。

●前庭

一方、前庭には、卵形嚢と球形嚢という、2つの「耳石器」と呼ばれる平衡に関係する器官があります。

耳石器である卵形嚢、球形嚢には

平衡斑と呼ばれる領域があり

それぞれ卵形嚢斑、球形嚢斑と呼ばれています。

卵形嚢斑、球形嚢斑は互いに垂直に配置されていて

細かく言うと

卵形嚢は水平方向の直線加速度を

球形嚢は垂直方向の加速度を感知しています。

平衡斑は

上から多くの耳石がついている耳石層

ゼラチン層

クプラ下層

の三層構造となっています。

最下層(クプラ下層)に感覚細胞(有毛細胞)が並んでおり

その上をゼラチン状の物質が覆い

最上層に炭酸カルシウムの結晶(耳石)が乗っているということです。

いわばゼリーの上に小さな粒々(耳石)が乗っているような状態で

頭を動かすとこの耳石が動くことで

感覚細胞が刺激され、方向などを感知する仕組みになっています。

まとめると

三半規管の膨大部稜では、内リンパ液の流れを直接、有毛細胞が感知して

平衡斑では、耳石膜の上に載っている耳石のずれを有毛細胞が感知して

前庭神経がその情報を脳に伝えているということです。

では、良性発作性頭位めまい症は、どのような病態で起こるのか?

さて上記を踏まえてめまいの原因を考えます。

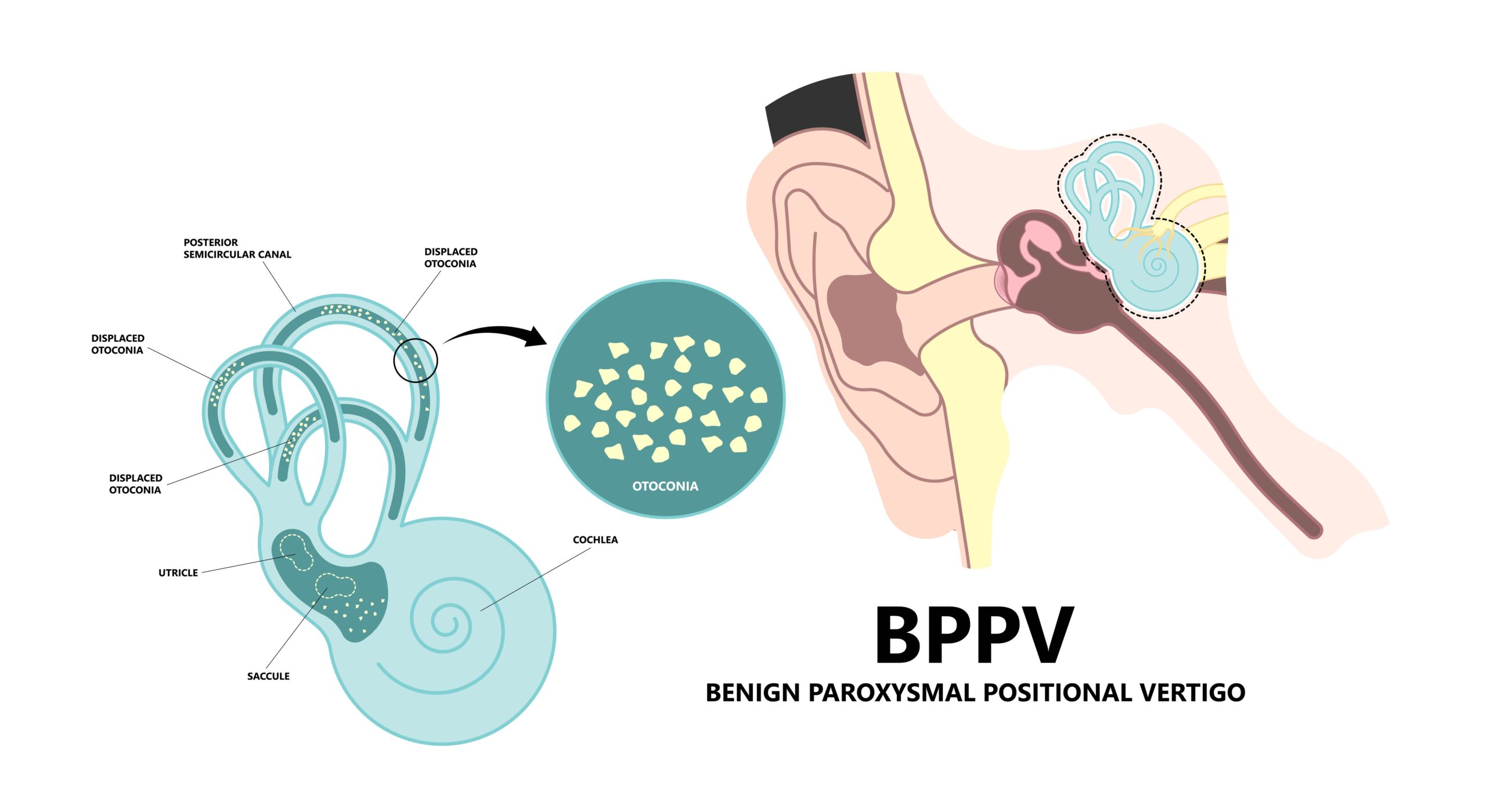

良性発作性頭位めまい症の原因はずばり

卵形嚢の平衡斑の上に載っていた耳石が剥がれて、半規管内に入り込むから!

です。

「三半規管」に紛れ込んでしまいそれが動くことで

頭の向きに関するシグナルが

乱され

めまいを引き起こすと言われています。

耳石がある一定の量の耳石が剥がれ泥状の塊を生じ

これが、頭位の変換に伴って重力の影響で半規管内を動くと

半規管内で内リンパ液が動き

この内リンパ流を膨大部稜で感知して、回転性めまいが起こるという仕組みです。

直接剥がれた耳石の塊が膨大部にくっついてしまうこともあります。(クプラ結石症という)

想像するだけでめまいしそうです

半規管は3本ありますが、後半規管が最も多いと言われています。

これは就寝時、起立時とも後半規管が卵形嚢より下に位置しているため

夜間に卵形嚢から剥がれた耳石が

重力の影響で、1番落ち込みやすいのが後半規管だからだそうです。

誰に多いのか? どういう時に耳石が剥がれる?

良性発作性頭位めまい症は

中高年の女性に多いとされます。

その他にも、運動不足、パソコンをよく使う、寝相がいい!人も多いらしいです。

が、実は、どういう時に耳石が剥がれ落ちるのかはまだよく分かっていません。

ただ

・中耳炎

・頭部外傷

・長期臥床

・加齢

などで剥がれるようだと言われています。

症状は?

先程の特徴と重複しますがもう一度・・・

・頭位変換で激しいめまい

・ぐるぐる回るめまい(回転性)が多い

「天井とか景色がザーーと流れる」みたいな表現をされることもあります。

・吐き気や嘔吐が激しい

・耳鳴りや難聴はない

「超典型!」良性発作性頭位めまい症は

・朝の最初の体動で発症し

・頭を動かして少ししたら

・ぐるぐるまわるようなめまいが

・ひどい吐き気とともに発症し

・じっとしていると10〜20秒位で収まってくるが

・次の頭位変換でまた悪化する。

というものです。

めまいの鑑別診断(少し専門的なのでスキップOKです。)

☆☆医療従事者向け☆☆

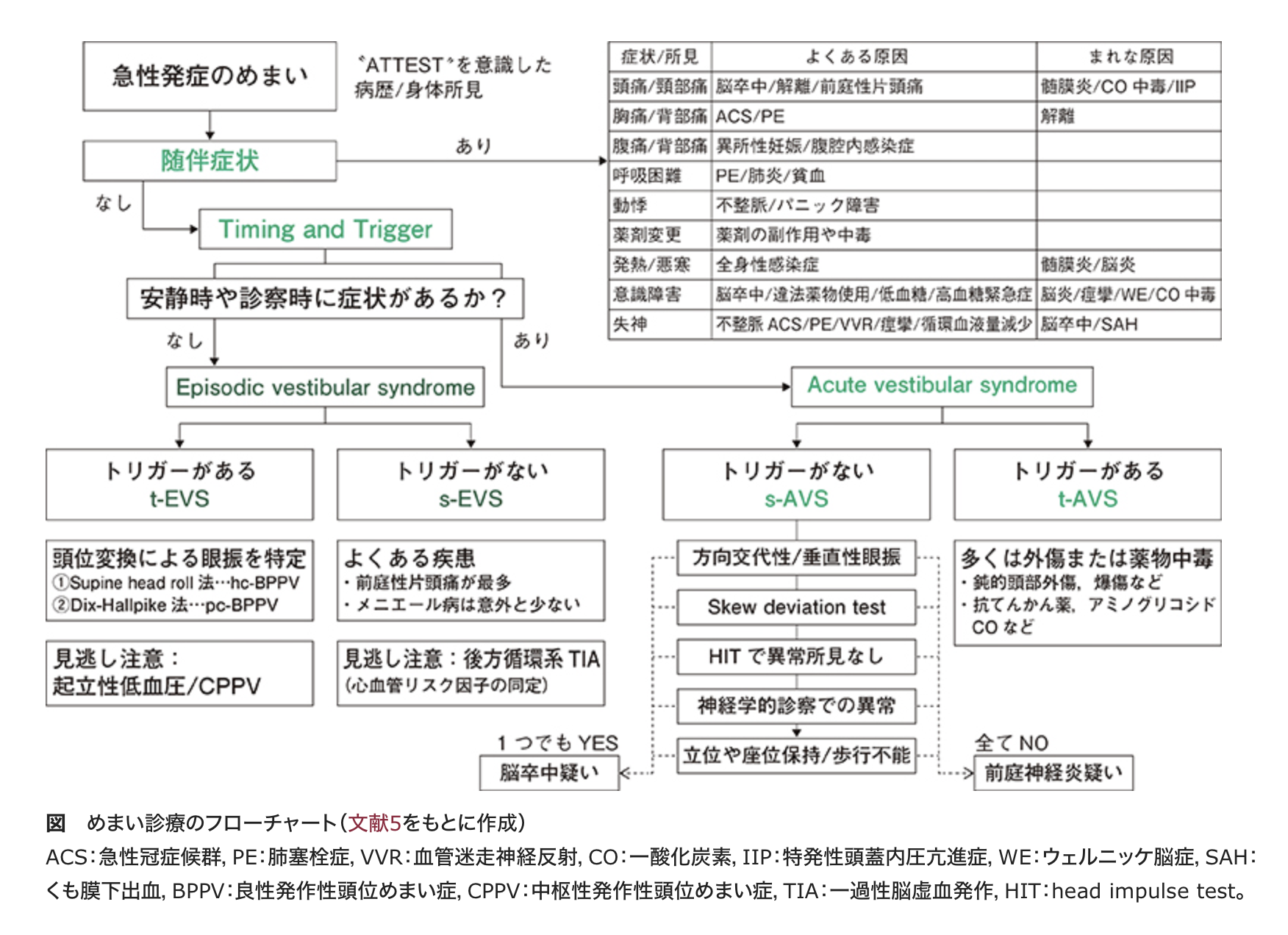

さて、めまいの鑑別は

実は医師にとっても難しく感じることが多い分野です。

なので、読者の中で患者さんは

めまいの鑑別診断っていっぱいあるんだな〜くらいで大丈夫です。(次の段落まで読み飛ばしてくださいませ☆)

どうしたら理解できるのか

私も今までに実に

たくさんの文献を読みましたが

結局難しく、、、「むーー」となっておりましたが

一番まとまっていて

すごくスッキリしたのは

徳竹 雅之先生(健生病院救急集中治療部 ER)が医学界新聞で連載されていた記事です。

ピットフォールにハマらないER診療の勘どころシリーズ

→【第11回 めまい診療をTiming and Trigger でスッキリ整理!Dangerous diagnosisを見逃すな①】

→【第12回 めまい診療をTiming and Trigger でスッキリ整理!Dangerous diagnosisを見逃すな②】

2023.4.10 週刊医学界新聞(レジデント号):第3515号

2023.5.15 週刊医学界新聞(レジデント号):第3517号

医学書院のアカウント(無料)を作成すると

全文読むことができます。

本当に分かりやすく

「あ!そういうことか!」と大変勉強になります。

→【第11回 めまい診療をTiming and Trigger でスッキリ整理!Dangerous diagnosisを見逃すな①】医学書院 HPより

このフローチャートに沿って

何を聞けばよいのか

何を診ればよいのか

すごくスッキリしました。

めまいといえば

有名な身体診察であるHINTS試験も

のべつ幕なしに行うのではなく

AVSの特徴を満たす場合に限って行う必要がある

と聞いてなるほど!と目からウロコでした。

徳竹先生とは、少しの間でしたが福井大学附属病院のERで

一緒の時期に勤務させていただいておりました。

当時から本当に分かりやすく後輩指導をされており人気の先生だったと覚えています。

お互いに福井から離れてしまってなかなかお会いできずにいたのですが

医学会というのは

意外に狭いので

こうしてまた文章でお会いできてすごく嬉しく思います!

ピットフォールにハマらないER診療の勘どころ(シリーズ全24回)→こちら

このたび、こちらにリンクを貼らせていただいてよいか確認のために

すごく久しぶりに連絡を取らせていただきました。

ご快諾いただき本当にありがとうございました。

すごく懐かしく嬉しかったです。

先生が実臨床でご自身で得た、「リアル」な「使える」知識を

余すことなく教えてくださるシリーズ。

「活きた知識」なので、現場で使いやすくグッと入ってきます。

私も引き続き勉強させていただきます。

私のブログは

患者さん以外に、研修医の先生方や医療従事者もありがたいことに多いです。

ぜひ徳竹先生のブログやXなども大変勉強になりますので

ご覧いただけたらと思います。

・りんご街の救急医→こちら

・救急医 徳竹雅之 TOKUTAKE MASAYUKI→こちら

それでは、良性発作性頭位めまい症はどう診断するか?

→治療(耳石置換法)にもつなげます。

さて上記のようにたくさんあるめまいの鑑別の中で

良性発作性頭位めまい症はまずなんといっても「病歴あり」です。

繰り返しになりますが

「超典型!」良性発作性頭位めまい症は

・朝の最初の体動で発症し

・頭を動かして少ししたら

・ぐるぐるまわるようなめまいが

・ひどい吐き気とともに発症し

・じっとしていると10〜20秒位で収まってくるが

・次の頭位変換でまた悪化する。

というものです。

なので上記の徳竹先生のフローチャートでいうところの

・安静時には(診察室でもじっとしてたら出ない)症状が出ない

・トリガーがある

一番左端のカテゴリーです。

まずは、その特徴をしっかり満たすか

お辛いところ大変で申し訳ないですが

しっかり問診で聞かせていただきますね。

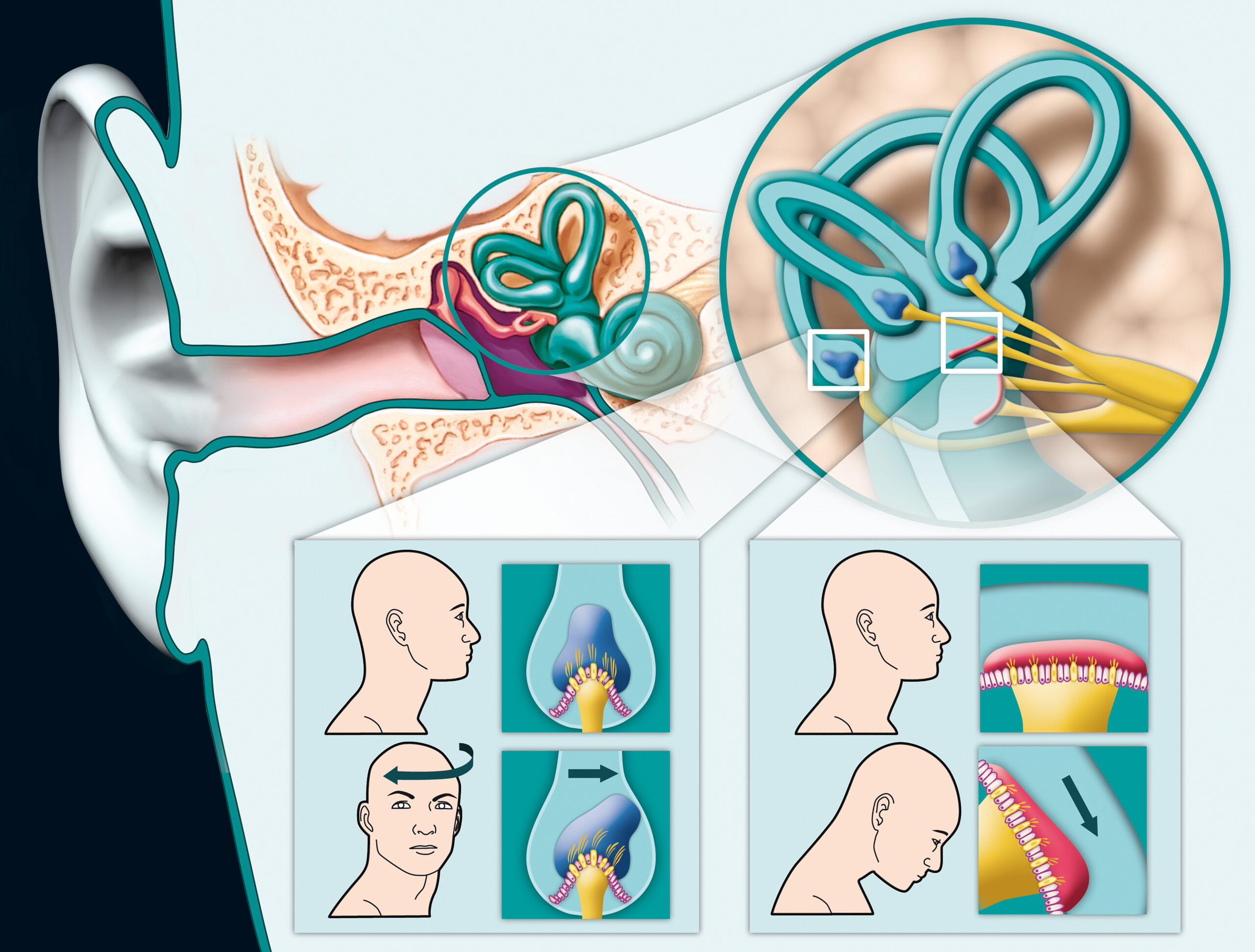

そのうえで

良性発作性頭位めまい症(BPPV)の診断がつけば

迷い込んだ耳石を追い出す「耳石置換法」で耳石を追い出すことが治療になります。

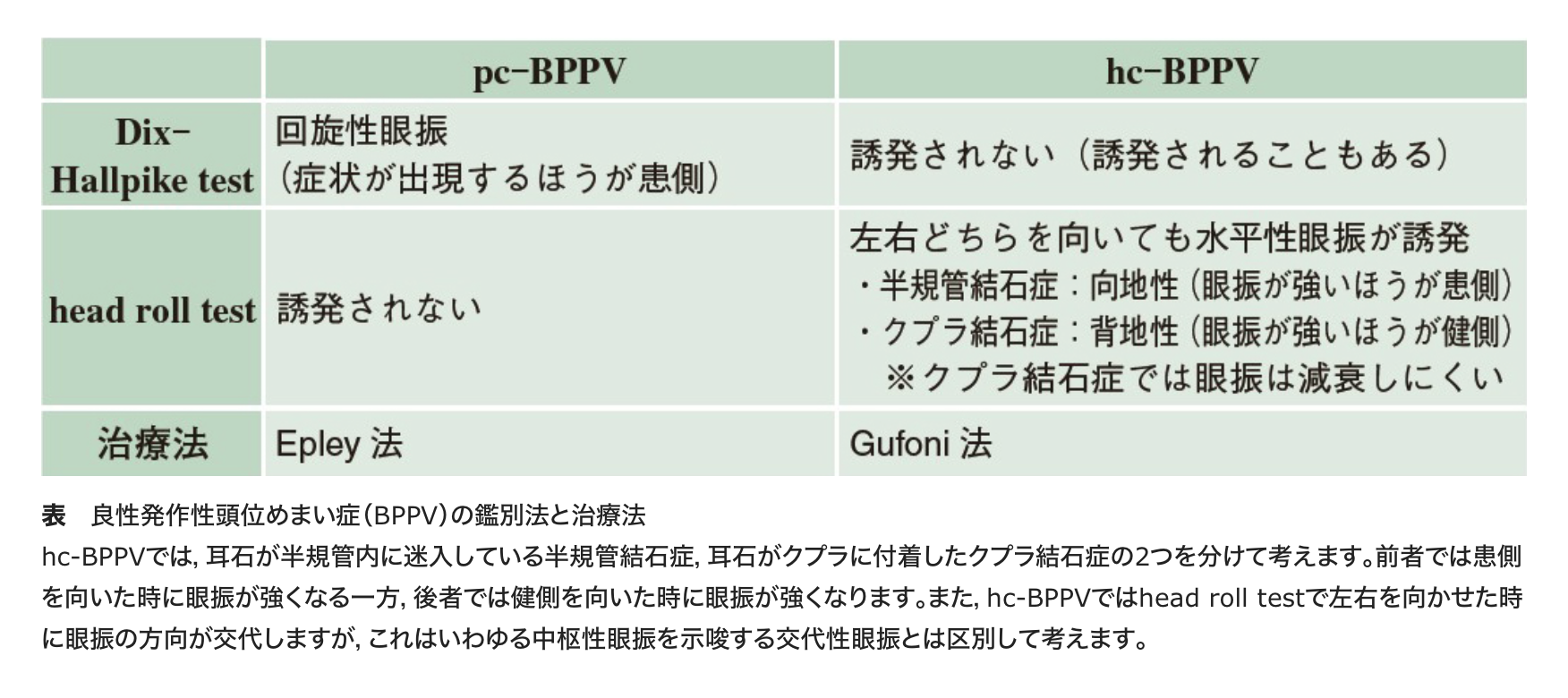

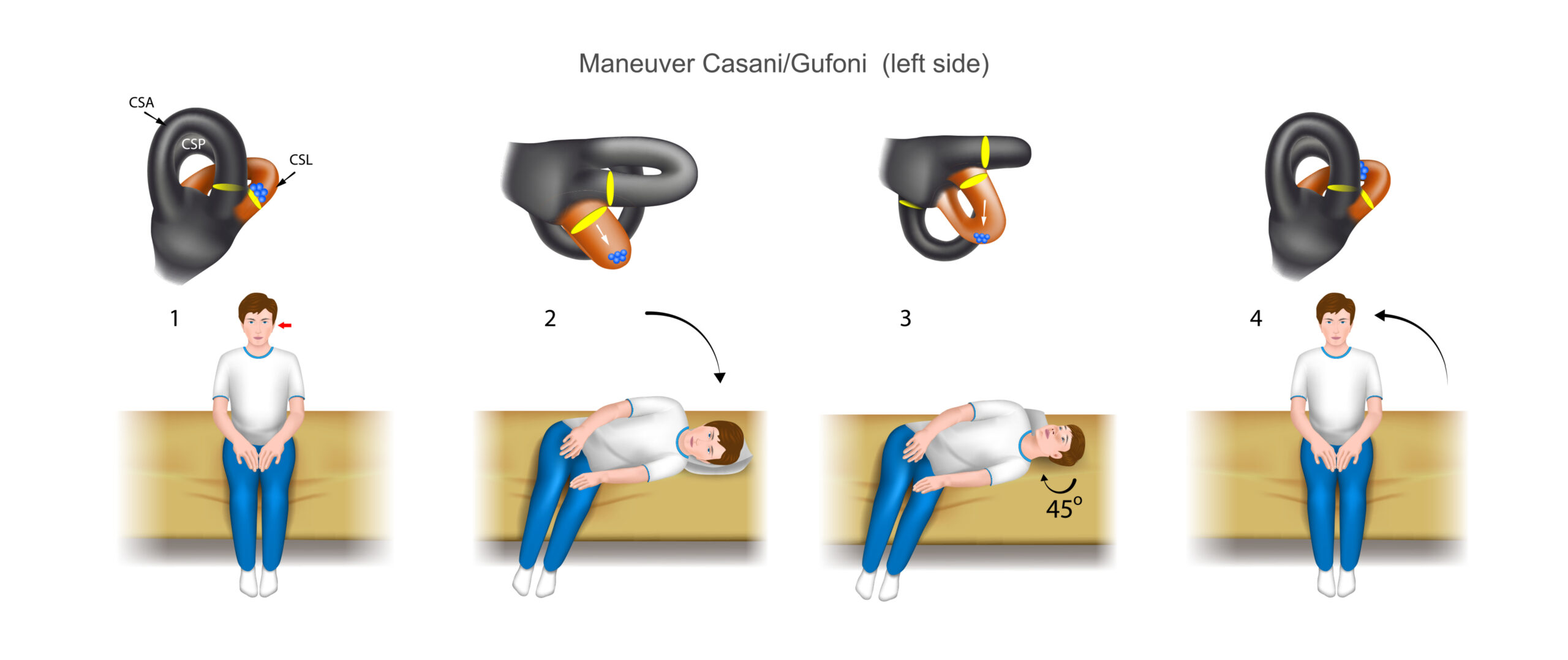

どの半規管に耳石が迷入しているのかがわかると治療方法も変わります。

PCが一番多い後半規管型のこと、hcは二番目に多い外側半規管型のことです。

→【第12回 めまい診療をTiming and Trigger でスッキリ整理!Dangerous diagnosisを見逃すな②】

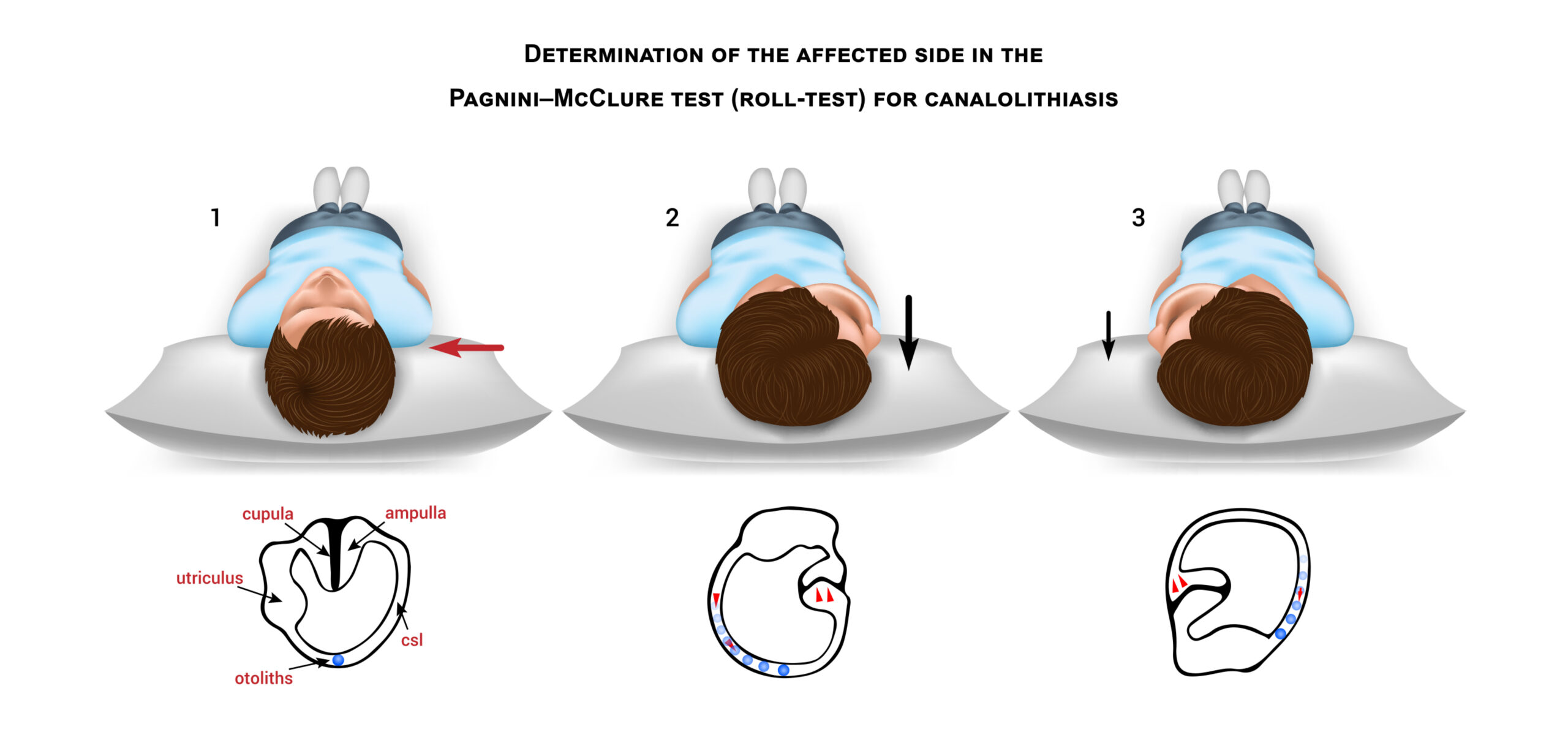

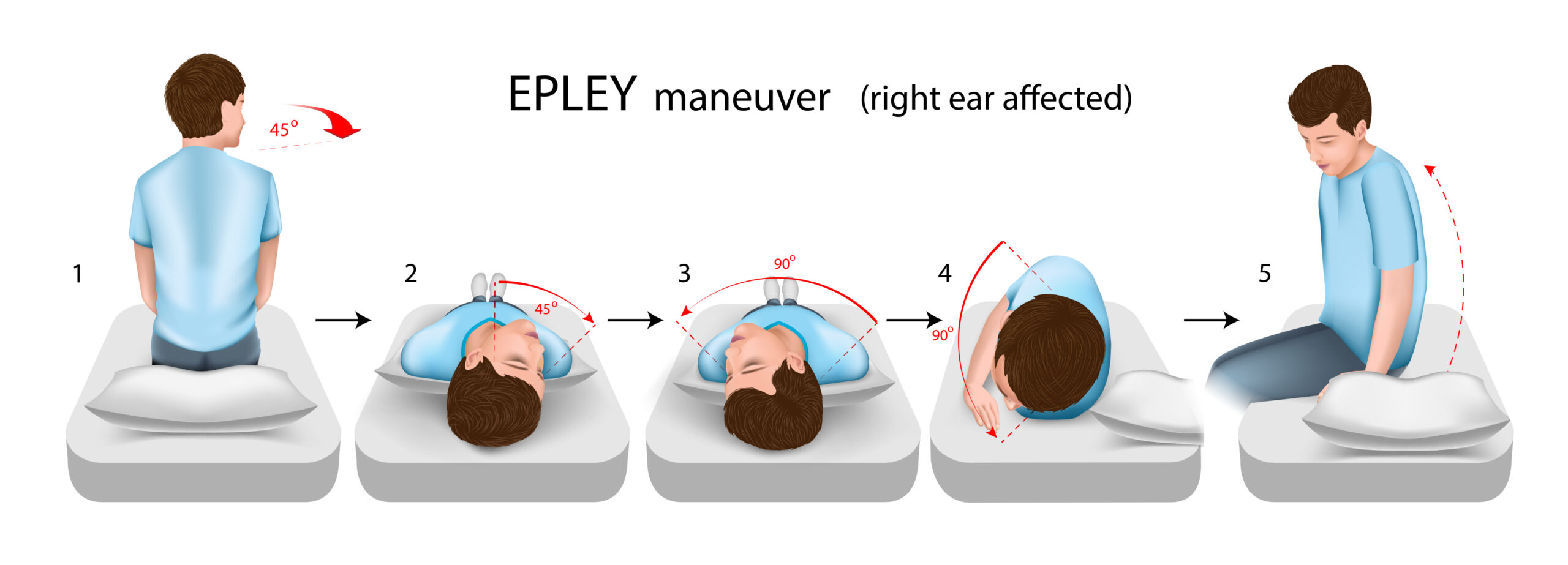

さて、それぞれのテストと治療法のイラストを貼っておきます。

検査も治療も

要は頭を動かして耳石を動かそうというものです。

検査の場合は、めまいを誘発して診断をつける。

治療の場合は、耳石を半規管から出して症状をとりさる目的です。

動画もたくさんでていますので

ぜひ動画などで動きを確認してみてください。

●DIXーHallpike test

●head roll test

●Epley法(エプリー法)

●Gufoni法

脳梗塞かもしれない・・・は常に考えます。

良性発作性頭位めまい症の

鑑別カテゴリーは徳竹先生のフィローチャートを見ても分かるように

一番鑑別しておかないといけないのは

やはり「脳梗塞」です。

注:CPPVは中枢神経障害が原因となるものの総称

とくに前下小脳動脈(AICA)の領域の脳梗塞は

前庭神経核などを含むため

症状が酷似します。(難聴がプラスされることも)

なので

あきらかな神経障害があるときはもちろんですが

「超典型!良性発作性頭位めまい症」とは少しでも思えない場合は

「脳梗塞(やその他の中枢障害)かもしれない」という鑑別を

違うと分かるまで考えておく必要があります。

必要に応じて画像検査(頭部CTや頭部MRI)を施行します。

診察室からまっすぐ歩いて帰れない場合は

帰すわけには行かず

クリニックから後方病院へ

ご紹介とさせていただきます。

お薬について・・・・

-

抗めまい薬や吐き気止めは「症状を和らげるための補助的治療」にすぎません。

耳石が出たり、消失するのを楽になんとか過ごそうという意味合いです。 -

根本的な治療は、やはり耳石置換法です。

自宅で出来るセルフめまい体操もありますので

必要時はパンフレットなどお渡ししますね。

生活の工夫

普段の生活を気をつける事も一工夫も大切です。

-

寝返りや起き上がりはゆっくり行う

-

枕を少し高めにして寝る。(耳石が迷入しにくい姿勢です。)

簡単なことですが、気をつけたいところです。

おわりに

さて、今日お話した

良性発作性頭位めまい症は、とてもよくあるめまいの原因のひとつです。

特に季節の変わり目は

気温や気圧の変化の影響を受けてめまいが起きやすいとも言われます。

「良性」ですが

本人にとっては

すごく辛く

人にとっては、怖い体験だと思います。

何を隠そう

この記事を書いている時に

私もすこーーし軽いめまいと戦っておりました。

うーむ。

耳石が剥がれたかもしれません(泣)

それではめまい体操でもしましょうか。。。トホホ・・・・

皆様、ご自愛くださいませ。

あん奈

参考リンク

-

日本めまい平衡医学会ガイドライン2023年版

https://www.memai.jp/guide/ -

沢井製薬ヘルスケア「めまいの種類と原因」

https://kenko.sawai.co.jp/healthcare/202111.html -

臨床サプリ(Clinical Sup):良性発作性頭位めまい症

https://clinicalsup.jp/jpoc/contentpage.aspx?diseaseid=1783 -

PubMed: Self vs Epley maneuver trial

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37459743/ -

JAMA Neurology: Semont-Plus vs Epley

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2806601 -

Mayo Clinic evidence summary

https://mayoclinic.elsevierpure.com/en/publications/epley-maneuver-for-benign-paroxysmal-positional-vertigo-evidence- - ピットフォールにハマらないER診療の勘どころ→こちら【第11回 めまい診療をTiming and Trigger でスッキリ整理!Dangerous diagnosisを見逃すな①】

参考図書

-

林 寛之 著『STEP Beyond Resident ⑥ 1章 めまい ~回って,回って,回って,回るぅぅぅ~(羊土社)

-

國松 淳和 編『國松の内科学』(金原出版株式会社)

過去の参考ブログ

・よくある症状シリーズ 〜めまいがする〜 →こちら