「電解質」とは?電解質はとっても大事 ①低K(カリウム)血症 から始めましょう。

こんにちは。

さて、みなさんは

採血などした時に医師より

「電解質も正常ですし、大丈夫です」

と言われたりしたことなかったでしょうか?

医師が自然に使う

電解質(デンカイシツ・・・)ってなんのこっちゃ?!と思われる方もいるのではないでしょうか?

今日はその電解質について少しお話したいと思います。

電解質(デンカイシツ)とは?

体液には「電解質(イオン)」が含まれています。

電解質(イオン)とは、水に溶けると電気を通す物質のことです。

主な電解質(イオン)には

・ナトリウム(Na)

・カリウム(K)

・クロール(Cl)

・カルシウム(Ca)

・マグネシウム(Mg)

・リン(P)

・重炭酸(HCO3–)

などがあります。

これらは5大栄養素でいうと

「ミネラル」に属します。

ミネラルは水に溶けると陽イオンと陰イオンに分かれます。

例えば、

塩化ナトリウム(NaCl)は

水に溶けると

ナトリウムイオン(陽イオン)と

クロールイオン(陰イオン)

になります。

この電解質(イオン)はそれぞれ

・体内のPHの調整

・細胞の浸透圧を調節

・筋肉細胞や神経細胞の働き

など、それぞれとても重要な働きがあります。

それぞれ密接に関連しており

少なすぎても多すぎてもよくありません。

今日は低K(カリウム)血症についてお話してみます。

さて、今日は電解質異常の中でも

「カリウム」についてお話していきます。

その中でもまず、少ない方、低K(カリウム)血症から見ていきましょう。

●低K(カリウム)血症とは?症状は?

低カリウム血症とは、血液中のカリウム(K)が少なくなる状態です。

●低K血症は血清カリウム値が3.5mEq/未満のことです

軽いと症状が出ないこともありますが

進行すると

心臓、筋肉、消化管、腎臓など多臓器の働きが妨げられ

様々な症状が出ます。

・倦怠感(だるい)

・こむら返り(足がつる)

・動悸(ドキドキする)

・嘔吐 便秘(腸が動かない 腸閉塞)

さらに重症化すると

・不整脈(心臓の電気信号の乱れ)

を起こすことがあります。

●重症度 あくまでざっくりですが・・・

-

軽症 3.0–3.4→症状は、乏しいこと多い 原因解除や経口補正でよい。

-

中等症 2.5–2.9→症状あり得る 心電図のチェックが必要

-

重症 <2.5

または症状/ECG異常/進行速い/心疾患やジギタリス内服している場合

→入院し点滴による補正を検討

● 原因について

低K(カリウム)血症の原因は

大きく分けて

①摂取不足

②細胞外(血管)から細胞内への移動してしまう

③排泄の増加

に分けられます。

一つづつ見ていきましょう。

①摂取不足

単純にK(カリウム)の摂取不足による低Kです。

ダイエットなどで極端に食事をとらないと不整脈で命を落とす事もあります。

また、アルコール多飲がある場合は、そももそ食事が低栄養になりがちです。

そして、低マグネシウム(Mg)血症も併発しがちです。

実は、低マグネシウム血症は低カリウム血症をよく合併することもよく言われています。

②細胞外(血管)から細胞内への移動してしまう

・薬剤性(β2刺激薬(喘息の吸入) インスリン治療)

・甲状腺機能亢進症

甲状腺ホルモンは、カリウムを細胞内にシフトさせる働きがあるためです。

・低体温

などがあります。

③排泄の増加

何らかの形で体外にカリウムが出ていってしまうと低K血症がおきます。

大きく分けて腎臓から出ているか、それ以外(腸管)からでているか

と考えると分かりやすいです。

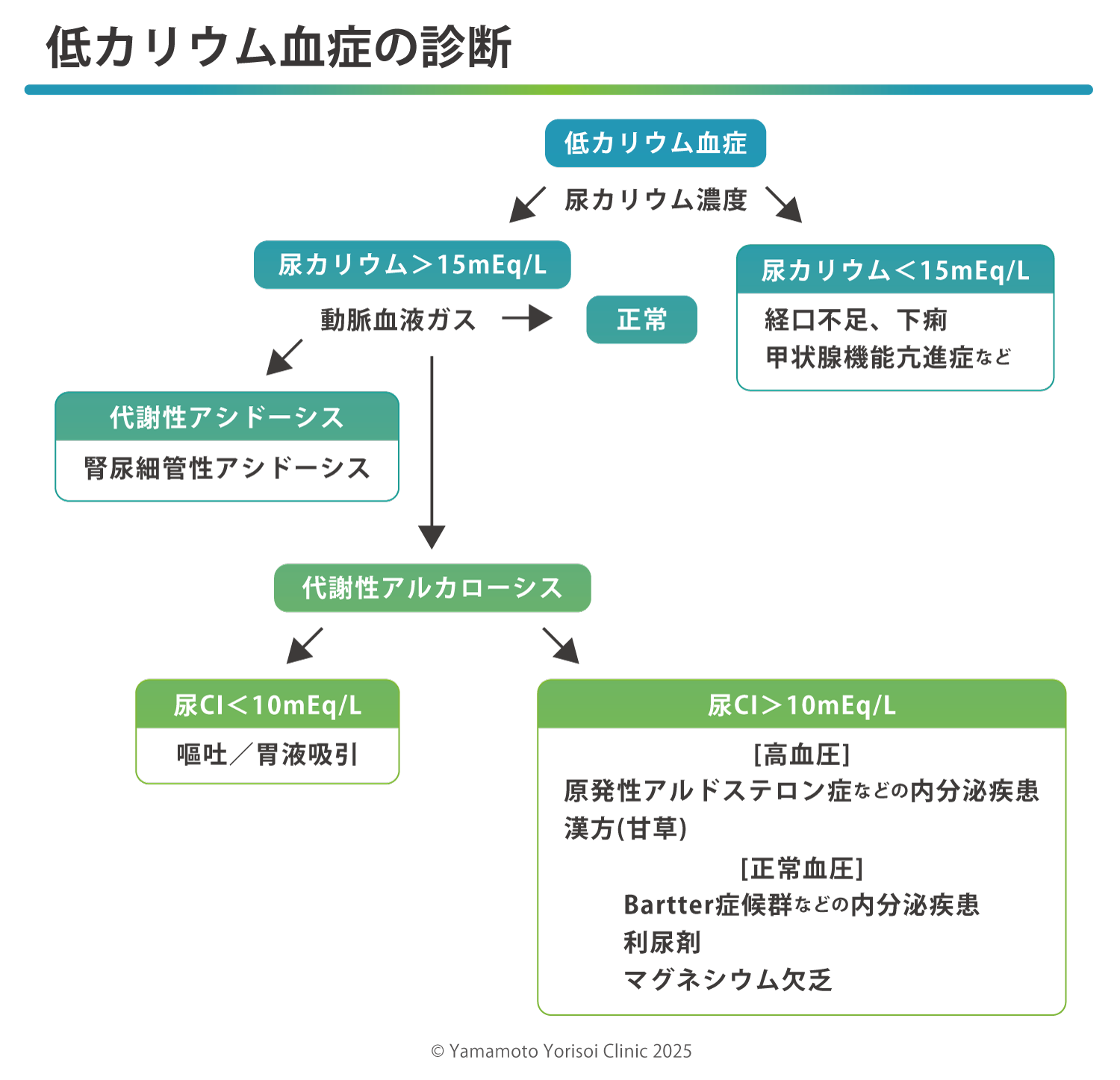

後で低カリウム血症を診た場合の鑑別のための検査を書きますが

低カリウム血症の際

カリウムが尿中に少ないのか、多いのか(尿から失っている?)

で、考える疾患が異なるため、そのようにして鑑別を進めていきます。

【腸管から排泄】

・下痢

【腎臓から排泄】

・嘔吐

・胃液吸引

嘔吐からの低K血症は

実はちょっとややこしいのですが

吐いてカリウムを消化管から失うのではなく

胃液の喪失で「胃酸」が失われることの代償の結果として

巡り巡って「腎臓」からカリウムが失われるというトリッキーな病態があります。(ややこしいですね)

そして

内分泌の病気や

やはりここでもお薬の作用で強制的に腎臓から

排泄されてしまう病気が隠れている事もあります。

・薬剤性(漢方薬の甘草 利尿剤)

・内分泌の疾患

このように

①摂取不足 ②細胞外(血管)から細胞内への移動してしまう ③排泄の増加

のどこか問題なのかを探り対処していく必要があります。

●どんな検査をするのでしょうか?

まずは、やはり血の検査(静脈採血)です。

というより、よくあるのは、定期採血などで採血で見てみると

低K血症があった!ということが現実的に多い気がします。

となると大事なのは、さきほどの問診です。(栄養状態? 下痢の有無? お薬の内容は?)

これだけで原因が推定出来ることもあります。

そして尿検査です。

尿に出るカリウムも減っているのか。

尿にカリウムが出ていってるから体のカリウムが少ないのかをチェックします。

尿にもKが少ないという時は

経口摂取不足や下痢のように体内全体のカリウムが少ない場合と

甲状腺機能亢進症で、カリウムが細胞内にシフトしてしまっている場合があります。

血中のカリウムが少ないにも関わらず

尿中にもカリウムがじゃんじゃんと出ていっているようなら

そこが原因と考えます。

この次が、大きな病院では動脈の血液ガス検査となります。

体が、アルカリ性(アルカローシス)に傾いているか、酸性(アシドーシス)に傾いているか

尿中のクロールが多いのか少ないのかを参考に鑑別診断を深めていきます。

(当院は血液ガス分析ができないので、必要に応じてご紹介になります。)

そしてやっぱり心電図は見ておきたいです。

また、内分泌疾患を疑う時は、内分泌の専門医にご紹介となります。

まとめると、

-

採血

-

尿検査

- 動脈(静脈)血液ガス検査(他院紹介)

- 心電図

平坦T波、U波、QT延長などの変化が出ることがあります。

重篤な場合は致死的な不整脈を引き起こす事もあります。(VF PEA)→他院紹介 - 内分泌疾患を探るための画像検査(他院紹介)

●治療はどうするのでしょうか?

基本的には、原因に沿った加療とKの補正がメインです。

-

原因への対処:下痢の治療、薬の見直し(利尿薬や甘草製剤など)

-

Kの補充:

・軽症:内服で少しずつ補う

・中等症~重症/症状あり・心電図異常:点滴で慎重に補う(入院・モニター管理) -

低マグネシウム(Mg)血症があればマグネシウムの補充も必要です。

併せてマグネシウムを整えるとKが戻りやすくなります。

低カリウム血症の 50% は低マグネシウム血症を合併すると言われています。

●代表的な経口カリウム製剤について

私が普段クリニックや在宅医療で診ているような

症状のない

軽症の低カリウム血清は

さほど慌てず経口での補充を試みます。

経口製剤としてのカリウムは

・塩化カリウム →基本的にはこちら!!!(理由は後述します。)

・有機酸カリウム (グルコン酸カリウム、 L-アスパラギン酸カリウムなど)

があります。

☆「バナナとか生野菜を食べましょう!」と言われたのですが。。。。。☆

さて

カリウムを多く含む食品としてバナナが有名です。

私も本当に軽症の低K血症の方に

「よかったらバナナで補給してください」ということがあるのですが。

実は、バナナ1 cm あたりたったの 0.9 mEq のカリウムだそうです。

体内に残る分でいうともっともっと少ないので

まあ、急ぎで補正する必要ない時にお好きならどうぞ。という感じでしょうか?

やはり内服をしていただくことがよいです。

一応K(カリウム)を多く含む食材を載せておきます。

・青汁

・クロレラ

・バナナ

・ドライフルーツ

・ひじき

もし、少し低い!と指摘された場合には

適切に普段の食事に取り入れてみてくださいね。

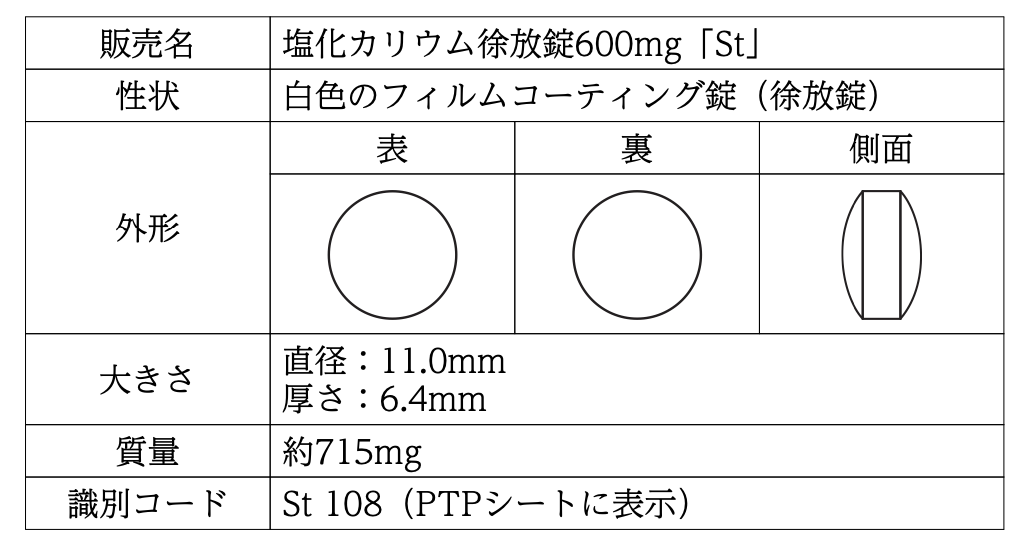

●塩化カリウム徐放錠

塩化カリウム徐放錠 添付文書より→こちら アルフレッサファーマ

1錠は600mg(カリムとしては、8mEqが含まれる)徐放剤です。

経口のカリウムとしては1錠中のカリウム含有量が最も多いのですが

粒が大きいのが難点です。

一箇所にとどまって粘膜に穿孔をきたす恐れがあるため 「噛み砕かずに多めの水で服用」となっているのも年配の方には難しい点ですよね。。

●K.C.L. エリキシル® (塩化カリウム)

さて「液」もあります。丸石製薬さんから出ているKCL®エリキシルです。→こちら

こちらも、胃腸障害が起きることもあり大量の水で希釈します。(10倍)

1mlあたり、1.34mEqのカリウムを含みます。

ただ!苦い!!そうです。オレンジジュースで薄めるとマシになるそうですが。。。

それでも苦い!!!経管栄養の時には、こちらもありかもしれません。

●グルコン酸 K® (グルコン酸カリウム)

グルコン酸カリウム 添付文書→こちら サンファーマ

錠剤なら1錠 カリウム 5mEq含まれ

細粒なら 1包(1g)あたりに 4mEqあたりのカリウムが含まれます。

錠剤の飲みやすさはましで、割ることも可能。

ただし1日のカリウム投与量を多くしたいときには

量が多くなるのが、、少し難点です。

粉が大丈夫なら「粉」という手もあります。

☆☆注意点☆☆

グルコン酸カリウム/Lアスパラギン酸カリウム(アスパラK®)

はともに代謝物が重炭酸イオンになります。

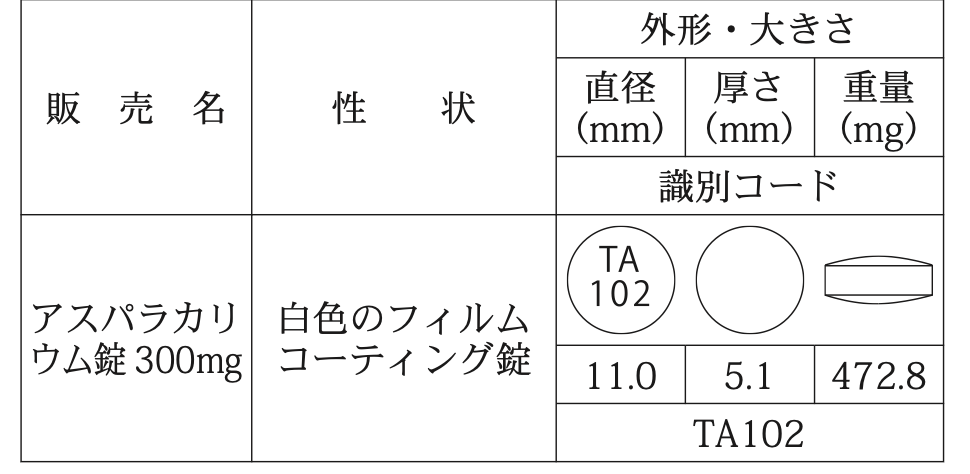

●Lアスパラギンアアンカリウム(アスパラK®)

アスパラK 添付文書→ こちら ニプロ

錠剤なら 1錠(300mg)に カリウム 1.8mEq含まれ

細粒なら 1包あたり2.9mEqあたりのカリウムが含まれます。

含有量としては少なめですね。

☆☆注意点☆☆

グルコン酸カリウム/Lアスパラギン酸カリウム(アスパラK®)

はともに代謝物が重炭酸イオンになります。

塩化カリウムが基本とされ得るわけ

さて先程も記載しましたが

グルコン酸カリウム/Lアスパラギン酸カリウム(アスパラK®)

はともに代謝物が重炭酸イオンになります。

そのため内服投与により、アルカローシスに傾いてしまうため

体内に留めておけるカリウムも塩化カリウムに比べると効率も悪く

代謝性アルカローシスを合併している低カリウム血症での補充には不向きです。

代謝性アシドーシスを伴う低K血症

その際には良いかもしれません。

(でもそういう場合は下痢と遠位尿細管アシドーシスくらいでしょうか。。。。)

でも

アシドーシスの改善により、低カリウムが増悪するので先に低Kを補正すべし!

という考え方もあり

基本的には塩化カリウム製剤でよいのかもしれません。

おわりに

電解質異常は

なかなか医師でも

すべてを記憶するのは難しく

その都度、再確認しながら鑑別や加療を進めていく必要があり

難しい分野です。

いつでもふりかえることが出来るように

ブログにも残しておきまたアップデートしていきますね。

それぞれの電解質異常にも

高低の両方ある考えると多くのパターンがあるので

ひとつづつすこしづつお話できたらと思っています。

一緒に学んでまいりましょう☆

あん奈