「電解質」とは?電解質はとっても大事 ②今日は、高K(カリウム)血症 についてお話しましょう。

こんにちは。

医師がもしかしたら病状説明などで自然に言ってしまっている「電解質」・・・

分かっているようで

改めて考えてみると

電解質(デンカイシツ・・・)ってなんのこっちゃ?!

と思われる方もいるのではないでしょうか?

さて、このシリーズでは、そんな「電解質」異常について少しづつお話を進めています。

すこし、復習から入りたいと思います。

もし電解質シリーズ1回目から通して読まれたい方はこちらをご参照ください。

・第①回 低K血症については→こちら

電解質(デンカイシツ)とは?

体液には「電解質(イオン)」が含まれています。

電解質(イオン)とは、水に溶けると電気を通す物質のことです。

主な電解質(イオン)には

・ナトリウム(Na)

・カリウム(K)

・クロール(Cl)

・カルシウム(Ca)

・マグネシウム(Mg)

・リン(P)

・重炭酸(HCO3–) などがあります。

これらは5大栄養素でいうところの「ミネラル」に属します。

ミネラルは水に溶けると陽イオンと陰イオンに分かれます。

例えば、

塩化ナトリウム(NaCl)は

水に溶けると

ナトリウムイオン(陽イオン)と

クロールイオン(陰イオン)になります。

この電解質(イオン)はそれぞれ

・体内のPHの調整

・細胞の浸透圧を調節

・筋肉細胞や神経細胞の働き

など、それぞれとても重要な働きがあります。

それぞれ少なすぎても多すぎてもよくありません。

今日は高K(カリウム)血症についてお話してみます。

さて

今日も前回に引き続き

電解質異常の中でも「カリウム」についてお話していきます。

前回は、「低」K血症でしたが

今回は、カリウムが高い方、「高」カリウム(K)血症についてです。

●高K(カリウム)血症とは?症状は?

血液中のカリウム(K)が多すぎる状態をいいます。

血清カリウムの正常値は3.5〜5.0 mEq/Lです。

5.5以上になると高カリウム血症と診断されます。

この高K血症という病態は

「急性」と「慢性」で

実は、形相がだいぶ異なります。

カリウムの異常は

心臓の働きと深い関係があります。

「高K血症の症状」といっても

下記のように

これといって決まったものはなく(非特異的)

掴みどころがないという印象です。

ところがいきなりの心停止もありえます。(ここが難しいところです。)

-

軽い場合:無症状のことも多い

-

進行すると:

・動悸

・胸の不快

・手足のしびれ・脱力

・嘔気 嘔吐 下痢

・倦怠感

・筋力低下 こむらがえり -

重症化すると:

・不整脈(心臓の電気信号の乱れ)→ショック状態(血圧が下がる)

・最悪の場合、心停止に至ることもあります。(突然来ることもあります。)☆☆ちょっと脱線・・・・☆☆

血圧が下がることを、医学的に「ショック」状態といいます。

そしてショックの場合頻脈になることが多い中で

この高K血症は徐脈になります。

つまり「ショック+徐脈」を診た時は

比較的鑑別を絞りやすく

この高K血症も「ショック+徐脈」の大事な鑑別疾患とされます。

重症度

一応、血清K(カリウム)の値で重症度を分けてみましょう。

でもこれはあくまで目安です。

| 血清K値 | 心電図 | 対応・治療(後述します。) |

|---|---|---|

| 5.5–5.9 | 正常 | 原因薬調整・食事指導・再検の検討 |

| 6.0–6.4 | 軽度変化(高尖T) | 上記に加え、カリウムの細胞内移動+排泄促進薬を。 |

| ≥6.5 | QRS幅広延長・徐脈・VT/VF | 上記に加え、心筋保護薬+透析の検討 |

●原因について

●偽性高K(カリウム)血症とは?

高K(カリウム)血症の原因も

低K血症の原因の逆と考えると

・第①回 低K血症については→こちら

大きく分けて

①摂取過剰

②細胞内から細胞外(血管内)への移動してしまう

注)細かく言うと精密ではないですが、細胞外=血管内と考えて大丈夫です。

③排泄の低下(腎臓からの)

に分けられます。

一つづつ見ていきましょう。

結構、健康によかれと思って積極的に摂ってそうなものが多いことに留意してください。

そしてここでも大事なのは、お薬の影響です。

-

薬剤性

お薬の作用によって

上記の②、③のような機序で高K血症がおきます。

様々な、お薬が関係するので医師は、内服の影響をチェックします。

【細胞内から細胞外(血管内)への移動してしまうお薬】

・ジゴキシン

・脂質異常症の処方

など

【腎臓からのカリウム排泄障害/分泌障害を起こしてしまうお薬】

・ACE阻害剤/ARBといった降圧剤

・β遮断薬(高血圧、心不全、頻脈のお薬)

・NSAID(鎮痛薬)

・ST合剤(抗生物質)

・スピロノラクトン(利尿剤)

カリウムは細胞の中に多く含まれる電解質なので

なんらかで組織が破壊しても高K血症になります。

- 筋肉が壊れる(熱中症 運動後など)

- 消化管出血

また体が酸性に傾いている時に代償として

細胞内にH+を取り込んで代わりに細胞外に(血管)カリウムイオンを出そうとします。

- アシドーシス

そしてやっぱり、腎臓の悪い方は要注意です。

腎臓からのカリウム排泄が悪くなっているからです。

-

腎臓の働きが落ちている

・慢性腎臓病

ここまで見ると、高齢者は高K(カリウム)血症に注意が必要なことがおわかりかと思います。

血圧が高く、腎機能の悪い高齢者が

最近腰痛で痛み止めをもらって、、、

ということは、本当にあるあるですよね。

☆偽性高K(カリウム)血症

ここで、採血結果で高K(カリウム)血症を診た際に

かならず考えておかないといけない偽性高K(カリウム)血症について触れておきましょう。

これは、採血の手技による高K(カリウム)血症です。

カリウムは、赤血球の中にありますので

溶血といって、血球が壊れてしまうとカリウムが採血で赤血球(細胞内)から血管(細胞外)へ漏れて上昇します。

どういう時に血球が壊れるかというと

・駆血帯を長く巻いていた

・陰圧をかけてギューーと血液をひいた

・採血後、時間が経ってから検査提出した

などです。

もし、いつもは大丈夫な方が、急に高カリウム(K)血症を呈すると

看護師さんに採血状況を確認して

場合によっては再検査させていただきます。

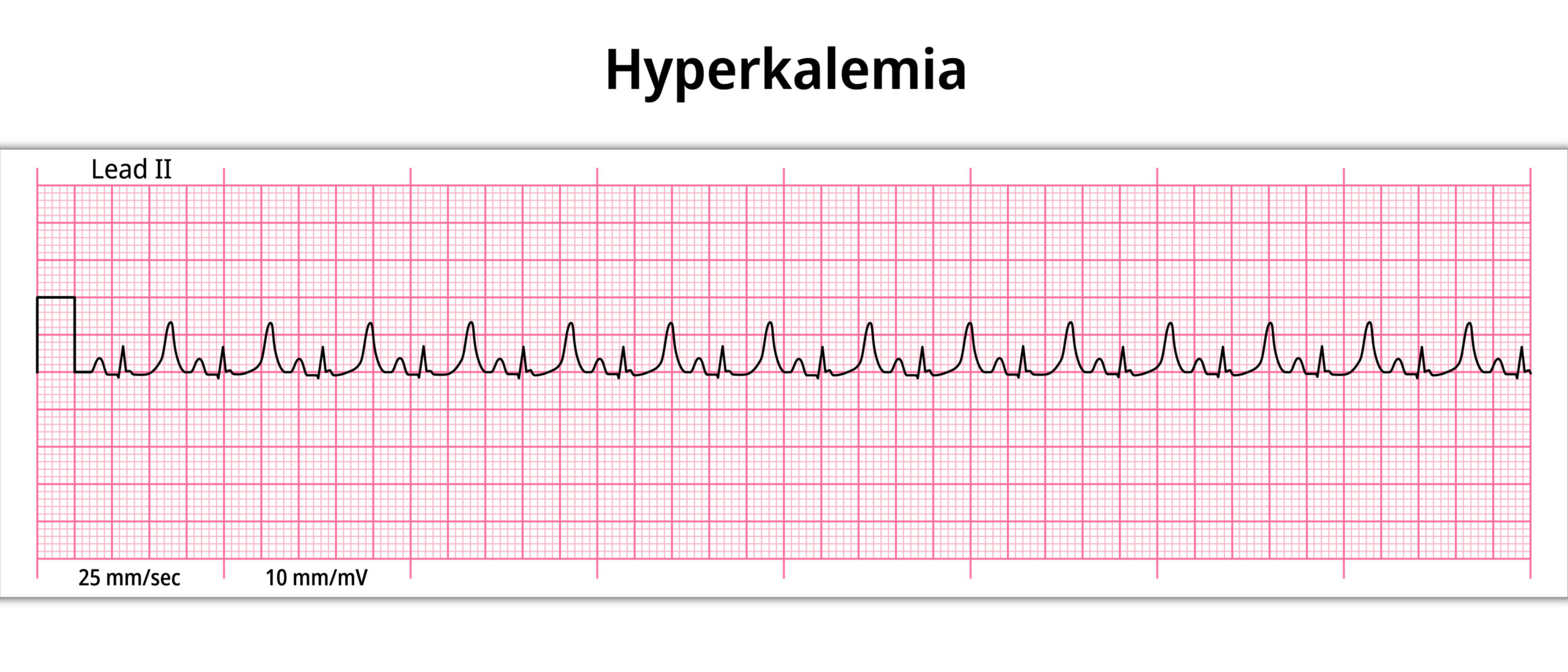

●どのような検査をするのでしょうか?

カリウムは、心臓の動きに密接に関係しているので

やはり大事なのは心電図です。

心電図波形は、下記のように一応特徴的な波形はありますが

基本的に「なんでもあり」です。

繰り返しますが、急な心停止もありえます。

逆に、心電図で「あれ?」と思ったら、急いでカリウムの値を測定します!

-

採血:電解質、腎機能

-

心電図(ECG):テントT波→P波の減少・消失→PR延長→QRS幅広・サイン波 徐脈 心停止

-

尿検査:腎機能チェック

●治療はどうするのでしょうか?

ここも今までのお話からわかるように

「急性」と「慢性」でだいぶと形相が異なります。

急性の場合・・・

ハイリスクな患者さんを見極めて

すぐ心電図をとり

すぐにKを下げる必要があります。

基本的に時間との勝負です。

ハイリスクの患者さんとは

・高齢

・腎臓が悪い

・糖尿病がある

・心不全や高血圧がある

といった方です。

もちろん

カリウムをただ下げて終わりではなく

原因をとりのぞく加療が必要です。

まずは急性の一刻も早く下げたい場合の加療から述べます。

●重症の場合(K値がかなり高い/心電図変化がある)

→ここは救急で行うイメージです。

一刻も早くカリウムを下げる必要がある場合です。

①心筋保護薬

☆グルコン酸カルシウム静注/塩化カルシウム)

心臓の刺激を取り除く作用のあるお薬です。

直接K(カリウム)を下げるわけではありません。

でも心電図は良くなっていきます。

1〜3分で効果発現し約1時間効果持続します。

例)グルコン酸カルシウム

8.5%液10mlを2分で静脈注射

②細胞内へKを移動させる

☆インスリン+ブドウ糖

細胞内へカリウムをシフトしてくれる強力なお薬です。

効果発現は10〜20分で、2〜4時間効果が持続します

例)レギュラーインスリン10単位+50%ブドウ糖液50mlを15分くらいで静脈注射

☆β2刺激薬

また、β2刺激薬という喘息のお薬の

吸入薬と上記のインスリン+ブドウ糖の併用はかなり効果があります。

効果発現も1〜2分と早く1〜2時間効果持続します。

例)10mg〜20mgのサルブタモール(ベネトリン®)+生食4mlの吸入

③体外排泄(透析)

腎不全が基礎疾患である場合には緊急の透析も検討します。

●軽症の場合/慢性的な場合

一方軽症や慢性的な経過の場合

まずは偽性高K血症と薬剤や食べ物の見直しになります。

慢性腎不全が背景にある場合下記のような内服薬を検討します。

・原因薬の調整、食事指導

・経口薬(Kを外に出すお薬)

・血清カリウム抑制剤/ポリスチレンスルホン酸カルシウム カリメート®)

腸管の中でカリウムを吸着して便に出すお薬です。

・高カリウム血症改善薬 (ロケルマ®)

腸管の中でカリウムを吸着して便に出すお薬です。

おわりに

おつかれさまでした。

いかがだったでしょうか?

今日は、「高」カリウム血症のお話でした。

電解質の異常は複雑で

なかなか難しいですね。

電解質と一口にいっても

電解質の中の

「何が」

「高いのか低いのか」

「急な変化なのか慢性的な変化なのか」

によってだいぶ意味合いが違います。

電解質の項目は一般的に、採血をするとき

全身状態の把握に採取する医師が多く

項目として含まれている事が多いので

もしご興味あれば

ご自身が採血された時に、採血結果用紙の中で

「電解質」の項目も注目してみてくださいね。

あん奈

過去の電解質ブログ

・「電解質」とは?電解質はとっても大事 ①低K(カリウム)血症 から始めましょう。→こちら

参考文献・リンク

本記事は、以下の専門文献・信頼性の高い公開情報を参考に作成しています。リンク先は外部サイトです。情報提供のみを目的としており、広告や提携関係はありません。

-

StatPearls – Hyperkalemia (2025年更新)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470284/ -

水戸済生会総合病院ブログ「おしっこの極意」 – 高カリウム血症の処置7ステップ

https://ameblo.jp/mitosa-re/entry-12181510330.html -

LITFL ECG Library – Hyperkalemia ECG Changes

https://litfl.com/hyperkalaemia-ecg-library/

参考図書

記事執筆にあたり、以下の専門書も併せて参照しました。

-

林 寛之 ほか 編著『STEP Beyond Resident ⑦ 第1章 わけあり電解質の落とし穴』(羊土社)

-

國松 淳和 編『國松の内科学』(金原出版株式会社)

-

清田 雅智 監修/上田 剛士 編集/高岸 勝繁 著『ホスピタリストのための内科診療フローチャート 第2版』(有限会社 シーニュ)