よくある疾患シリーズ〜インフルエンザ〜 R7 1月バージョン

こんにちは

インフルエンザが大流行しております。

そこで、インフルエンザについてブログを書こう!

と思ったのですが、書き出すとデジャブのような感覚に襲われました。

「あれ?前に書いた???」と。

以前のブログを検索してみるとすでに書いてました(笑)

★よくある疾患シリーズ 〜インフルエンザ〜→こちら

2021年に書いてました。

しかも全然流行っていない夏に!(なぜに?)

でも今読み返すと開業したてで

ブログに慣れてない感じがプンプンしており

せっかくなので!?今回もう少しバージョンアップすることにしました。

読み比べていただけると、少し面白いかもしれません。

(いやあ、今でもそんなに慣れたわけではないのですが。)

今日は、前回のブログよりもう少し詳しくマニアックに記載したいと思います!

インフルエンザウイルスとは? A型・B型とは?

インフルエンザ(influenza)は

インフルエンザウイルスを病原とする気道感染症です。

インフルエンザウイルスがのどや気管支、肺で感染・増殖することによって発症します。

インフルエンザウイルスには実は、A、B、C、Dの4種類あります。

その中で流行的な広がりを見せるのはA型とB型です。

実は、このインフルエンザウイルスのA・B型は

同じインフルエンザウイルスですが

ほぼ別のウイルスといってもよいくらい違いがあります。

A型インフルエンザのウイルス粒子表面には

赤血球凝集素(HA)とノイラミニダーゼ(NA)という糖蛋白出できた突起があります。

この糖蛋白には種類がたくさんあり

なんとHAに15種類、NAは9種類も存在します。

そのためこのHAとNAの様々な組み合わせができるので

A型インフルエンザウイルスには

たくさんの「亜型」が存在します。

一方、B型インフルエンザウイルスは

遺伝子的に安定しておりあまり大きく変異をしません。

そのため亜型という呼び方をせず、〇〇系統というふうに呼ばれます。

ただその系統内で細かくさらに分類されています。

B型は消化器(お腹の)症状が出やすいといった特徴もあります。

またインフルエンザBは人間だけに感染するウイルスと言われています。

季節性のインフルエンザとは?

さて、現在ニュースでも

「インフルエンザの季節がやってきました。」とか

「インフルエンザに備えてワクチンを打ちましょう!」

とか言っているのを耳にすると思います。

この場合のインフルエンザは、「季節性インフルエンザ」とよびます。

さて、現在「季節性」のインフルエンザとして流行を繰り返しているのは

A型/H3N2型(香港型と呼びます。)

A型/H1N1型(ソ連型と呼びます。)

B型(山形系統 ビクトリア系統)

です。

これらのウイルスが同時期に流行するので

同シーズンの中で何度もインフルエンザにかかるのはこのためです。

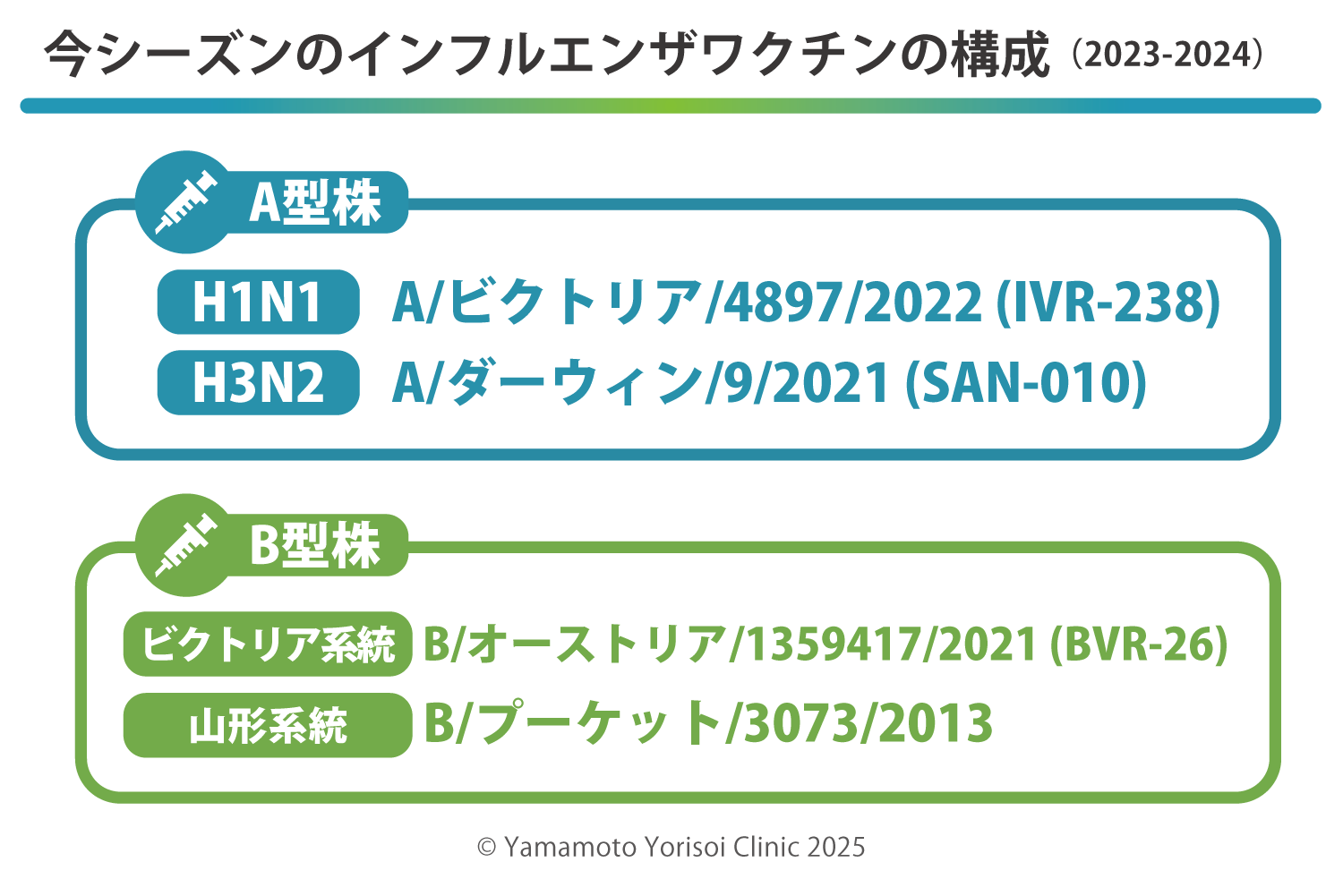

今シーズンのインフルエンザワクチンはこれです!(2023-2024)

さてインフルエンザウイルスは

毎年は少しずつ変異をして生き延びようとしています。

これを連続抗原変異(antigenic drift)といいます。

上記のように「季節性」のインフルエンザとし

て現在流行を繰り返しているのは

A型/H3N2型(香港型と呼ぶ)

A型/H1N1型(ソ連型と呼ぶ)

B型(山形系統 ビクトリア系統)

ですので

毎年流行に合わせて

今シーズンのワクチンをってくださっています

今年のインフルエンザワクチン(2023−2024)は上記の4価ワクチンです。

(4株のうち、A型株の1型が昨シーズン(2022-2023)から変更になりました。)

では、新型インフルエンザって何?

「季節性インフルエンザ」と何が違うの?

なんで大流行するの?

上記のように

インフルエンザウイルスは毎年のように

少しマイナーチェンジをした変異ウイルスが出現しています。

これが毎年流行するインフルエンザで

「季節性インフルエンザ」と呼ばれます。

一方、大変異と呼ばれるくらい大きな突然変異を起こしたものは

新型インフルエンザウイルスと呼ばれます。

どうやって大変異をするのでしょうか?

鳥インフルエンザという言葉をニュースで耳にしたことがあるかと思います。

なぜ鳥インフルエンザがニュースになるのでしょうか?

実は、新型インフルエンザはここらへんと関係があります。

カモを中心とした水鳥に感染するトリ型ウイルスには、多くの亜型が存在します。

基本的にこれらのウイルスは、人間に感染することはほとんどありません。

しかし、このような鳥由来のウイルスが何らかの原因で

人間に感染し易い性質を獲得するなどして

これまで存在しなかった亜型のヒト型ウイルスが誕生する可能性があります。

(トリ型にもヒト型にもかかるブタなどの家畜を介することもあります。)

こうして大変異を起こして誕生したウイルスを

「新型インフルエンザウイルス」と呼びます。

鳥の間で流行しているインフルエンザウイルスが

突然変異により人への感染できるようになると、、、

人類は免疫(抵抗力)を持たないため

とんでもない大流行(パンデミック)を起こす事があります。

そのため、かわいそうなことですが

感染した鳥や家畜の一斉処分といった方法がとられています。

今の所、たくさんの亜型があり大きな変異を起こすのはA型のみなので

新型インフルエンザを引き起こすのはA型インフルエンザのみです。

人類と新型インフルエンザウイルスの戦いの歴史

を見てみましょう。

歴史を見てみると、今までに新型インフルエンザのために多くの方が命を落としてきました。

1918年のスペイン・インフルエンザ(通称「スペインかぜ」) では

全世界人口の25~30%が発症し約4000万人が亡くなりました。

1957年のアジア・インフルエンザ(通称「アジアかぜ」)では200万人が亡くなり

1968年の香港・インフルエンザ(通称「香港かぜ」)では

100万人が亡くなった推計されています。

そして2009年には、新型インフルエンザ(A/H1N1型)が発生し

2万人の方が亡くなりました。

このように、新型インフルエンザは

10年から40年の周期で起きてます。

次の流行はと考えると恐ろしいですね。

どうやったら防げるのでしょうか?

残念ながら発生を防ぐことは困難と言われています。

ウイルスの動向を全て把握することは難しいからです。

その中でもできることとして流行を最小限に抑えるには

新型インフルエンザウイルスの出現をいち早く察知し、

対策を取ることが重要となります。

日本では、国立感染症研究所を中心に

迅速な対応のために

各保健所及び医療機関等との連絡体制や

速やかな情報提供体制の整備が進められています。

また、新型インフルエンザウイルスが出現した場合に備え

ワクチンや治療薬の開発が盛んに行われています。

ありがとうございます。

我々ができることは

基礎的な知識を身に着けて

身を守って参りましょう。

どうやってうつるのでしょうか?

さてこのように

我々個々人にできることとして

どのようにうつるのかをしっかり把握しておきたいと思います。

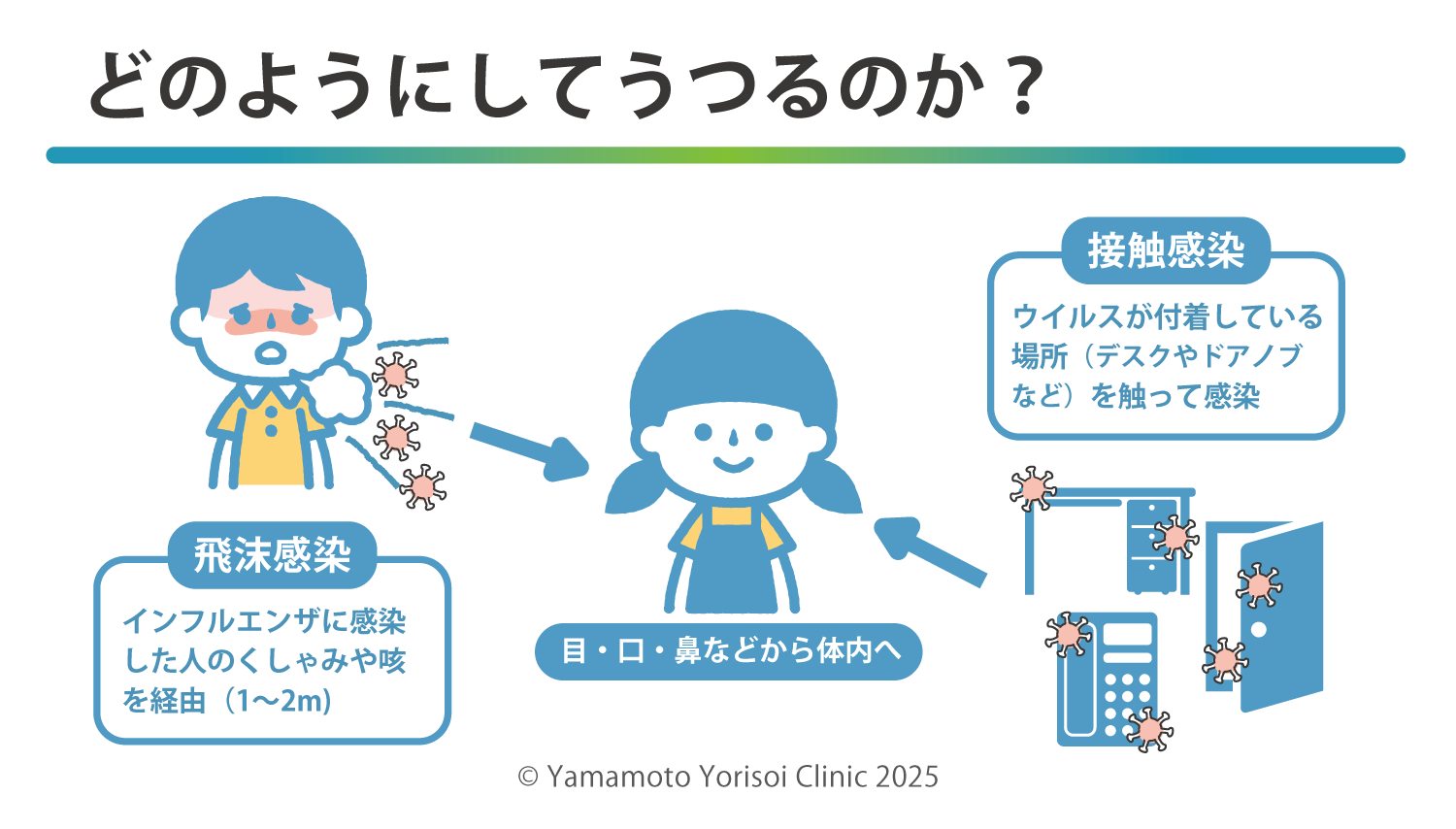

大事なのは、飛沫感染と接触感染という2つの感染方式です。

インフルエンザウイルスは、呼吸とともに体内に侵入し

のどや気管支、肺で急激に増殖していきます!

インフルエンザに感染した患者さんの

咳(せき)やくしゃみなどのしぶきに含まれるインフルエンザウイルスを吸い込むことによって

感染します。→これを飛沫(ひまつ)感染といいます。

またはその飛沫が飛ぶと、机やドアノブ、パソコンなどいたるところに付着します。

そのウイルスがついたところを触り

その手を口に持っていくことで感染することもあります。→これを接触感染といいます。

となると、

やはり手洗い、うがい、マスクは大切になってきますね。

ザ・インフルエンザというような症状とは?

皆さんは、インフルエンザにかかったことはあるでしょうか?

インフルエンザの症状は、かかった事のある方なら覚えているかもしれません。

ザ・インフルエンザ!とも言える典型を見てみましょう。

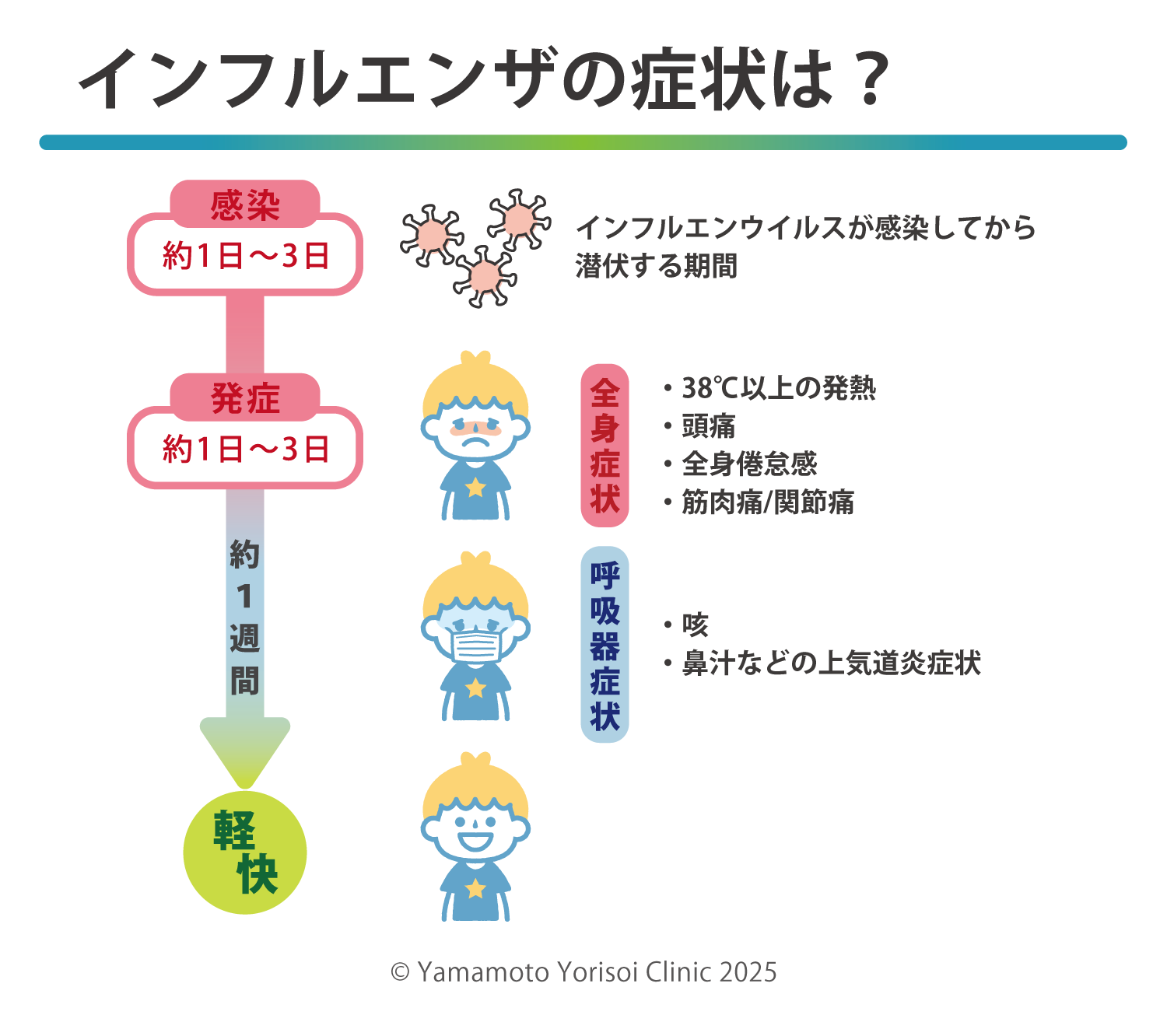

インフルエンザウイルスの感染を受けてから

1~3日間ほどの潜伏期間の後に

発熱(通常38℃以上の高熱)、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛・関節痛などが

突然現われ

咳、鼻汁などの上気道炎症状がこれに続き

約1週間の経過で軽快する

のが典型的なインフルエンザです。

普通の風邪とは何が違うのでしょうか?

では、普通の風邪とは何は違うのでしょうか?

実はなかなか、区別がつきづらいのです。

なぜかというと

インフルエンザもウイルスの一種です。

一般的に「風邪」とよんでいるものもウイルス感染症です。

風邪のウイルスは、本当にたくさんあり

例えば、ライノウイルス、アデノウイルスなどです。

風邪とは?というところは過去ブログに詳しく書きましたので、是非ご参照ください。

★風邪に効く抗生剤!? それってウイルスなの?細菌なの??? 2024.7月更新→こちら

なので、

「インフルエンザも風邪の一種ってことでいいのでは?」

と思ってしまうのですが

やはり、様々な点で違いがあります。

そのため少し分けて考えておいたほうが良さそうです。

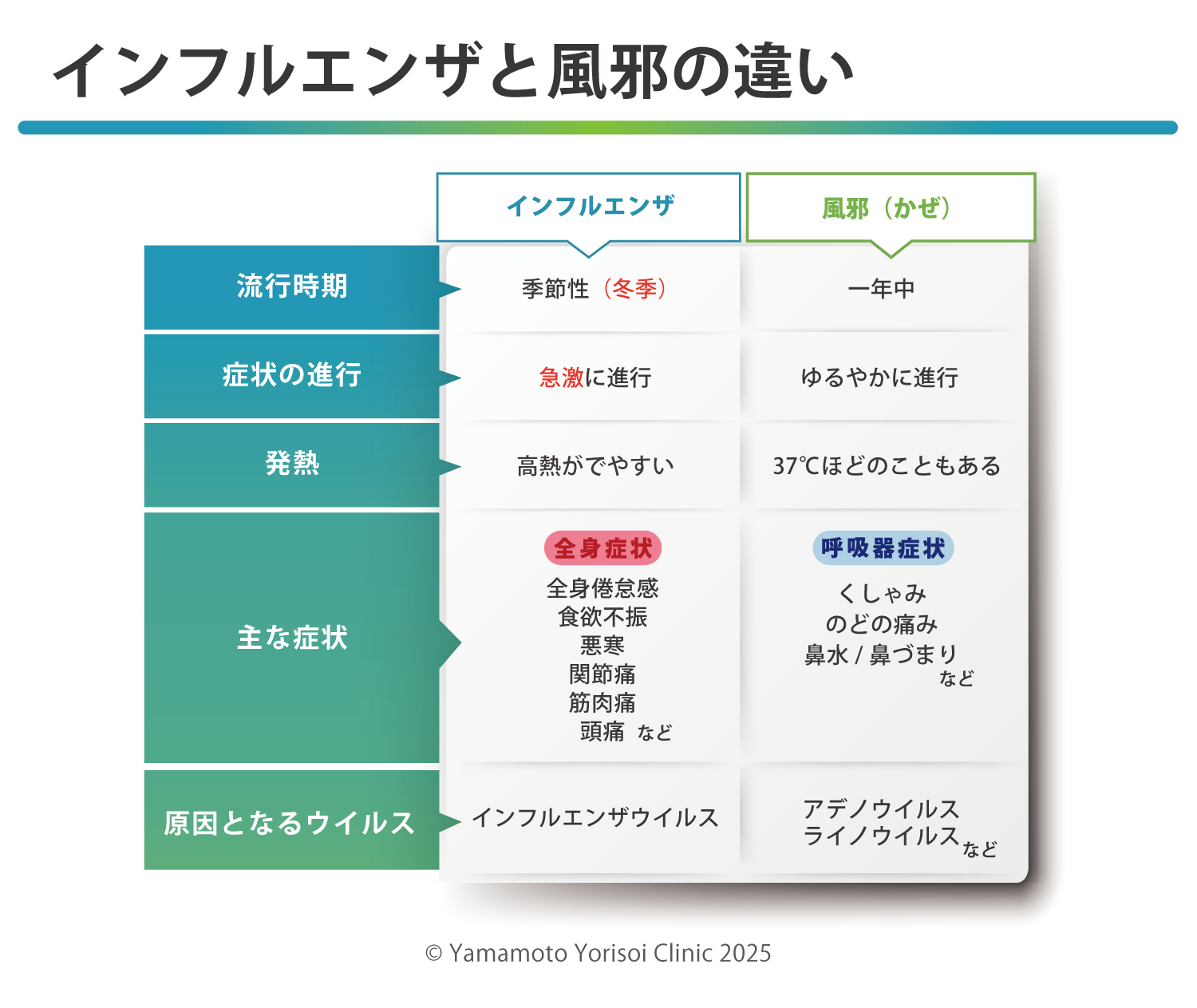

●流行

普通のかぜは1年を通してみられますが

インフルエンザは季節性を示し

日本では例年11~12月頃に流行が始まり、1~3月にピークを迎えます。

●症状

かぜの多くは

発症後の経過がゆるやかで

発熱もどちらかというと軽度で(出るときは出ますが)

くしゃみやのどの痛み、鼻水・鼻づまりなどの症状が主にみられます。

これに対し

インフルエンザは高熱を伴って急激に発症し

全身倦怠感、食欲不振、悪寒 関節痛、筋肉痛、頭痛などの

「全身症状」が強く現れます。

●インフルエンザは、重症化することがある。

また、インフルエンザは、肺炎や脳炎(インフルエンザ脳炎)などを

合併して重症化することがあります。

高齢者

呼吸器、循環器、腎臓に慢性疾患を持つ患者さん

糖尿病などの代謝疾患がある患者さん

免疫機能が低下している患者さんでは

呼吸器に二次的な細菌感染症を起こしやすくなることも知られており

入院や死亡の危険が増加すると言われます。

インフルエンザの発症者は0~9歳の小児が約半数を占めているのに対し、

インフルエンザによる死亡者は65歳以上の高齢者が大部分を占めているといわれています。

やはり高齢者は特に「ただの風邪」とは思わずに要注意です。

またお子さんでは中耳炎の合併、熱性痙攣や気管支喘息を誘発することもあるため

油断はできませんね。

また妊婦さんも重症化の可能性があり

治療が遅れると、転帰の悪化と関連していると言われています。

診断はどうやってつけるのでしょうか?

さて、普通の風邪と分けて考えたほうがいいなら

しっかり診断をつけたいところです。

では診断はどうするのでしょうか?

さて当院もそうですが、ほとんどのクリニックでは一般的に抗原キットが使われます。

「鼻咽頭ぬぐい」といって、鼻の奥のほうで拭った分泌液を使って検査を行います。

このほかにウイルスの遺伝子を抽出するPCRもあります。

PCRのほうが精度は高いと言えます。

抗原キットの仕組みの深堀り(マニアック!?)

さてここは少しマニアックなので

読みたい方だけお読みくださいませ。

抗原キットってどんな仕組みになっているのだろう?

と思ったことはありませんか?

★くわしくその仕組みを見てみましょう。

キットをよく見たことがあるでしょうか?

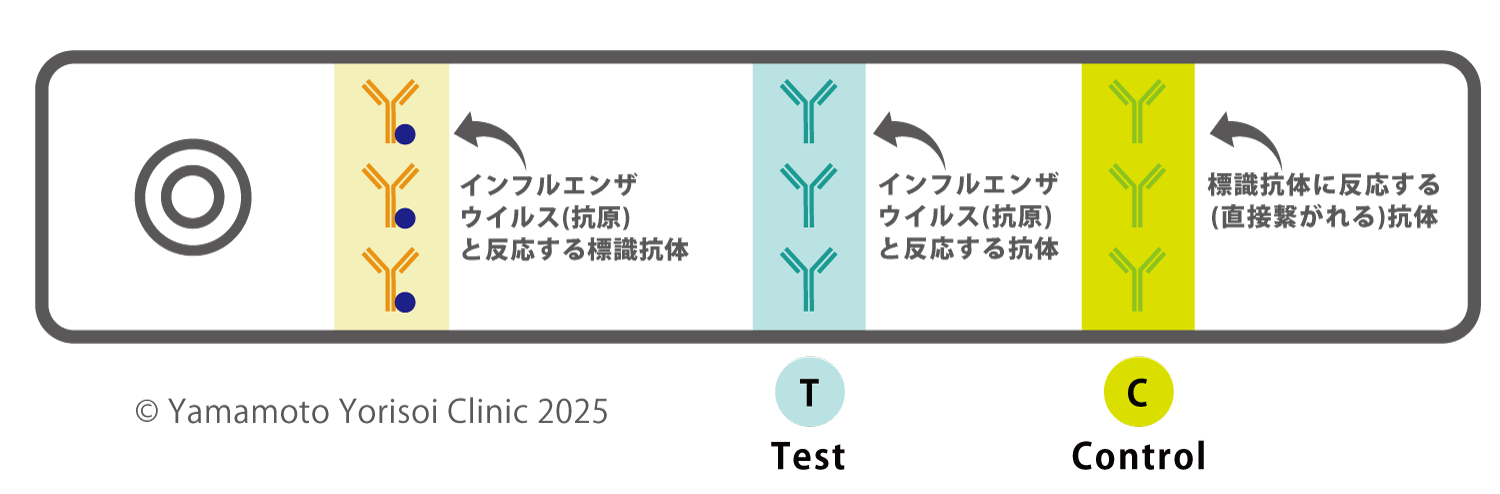

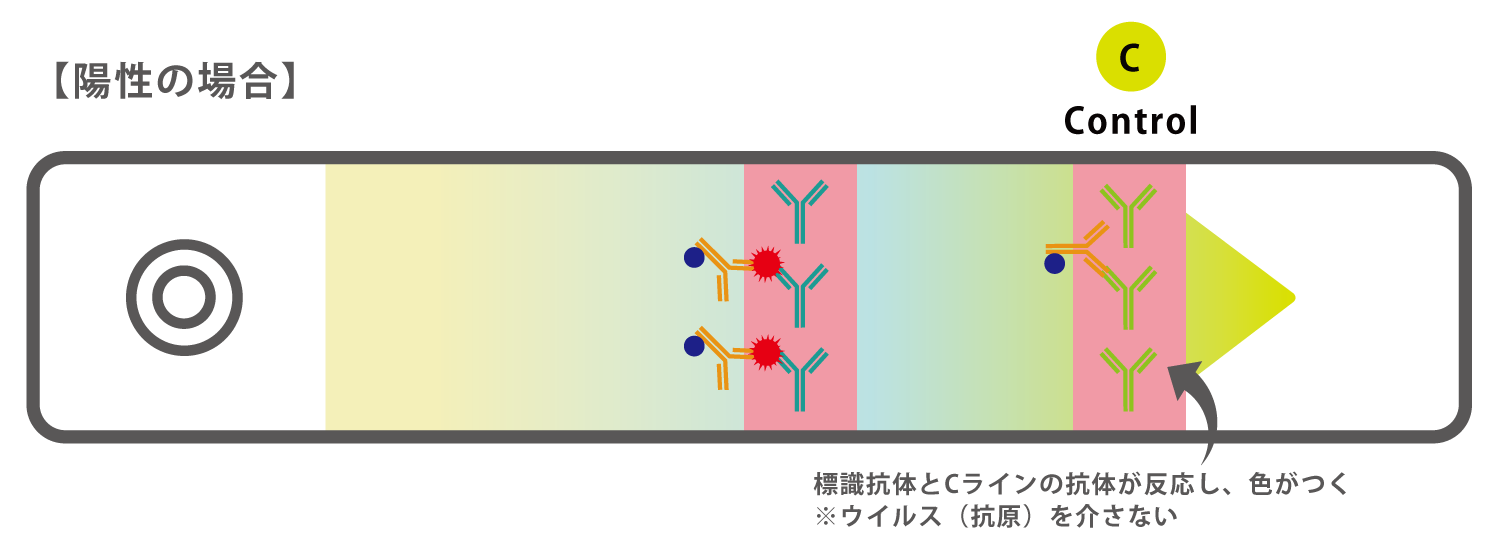

キットには「C」のラインと「T」のラインがあります。

「C」はインフルエンザCと間違える方がいるのですが

「C」はcontol

つまりちゃんと検査ができている証になる線です。

「T」はtest

つまり実際にウイルスがいるかどうかを見分ける線です。

さてここでインフルエンザウイルスを検出したいときは

インフルエンザウイルス(抗原)と反応する抗体である「標識抗体」が

キットにはしこまれています。

そして「C」の部分には「標識抗体」と直接反応できる「抗体」がついています。

(ウイルスがいても、いなくても直接くっつくことができます。)

そして「T」の部分にも(標識抗体と同じように)

インフルエンザウイルス(抗原)と反応する「抗体」がついています。

もしウイルスがいれば

インフルエンザウイルス(抗原)を介して

標識抗体ーインフルエンザウイルス(抗原)ーTラインの抗体が

手を繋ぐ形になります。

そしてここがポイントで、

「T/Cにある抗体と標識抗体」がくっつく(共に存在する)と初めて色がつくようなしかけ

がしてあります。

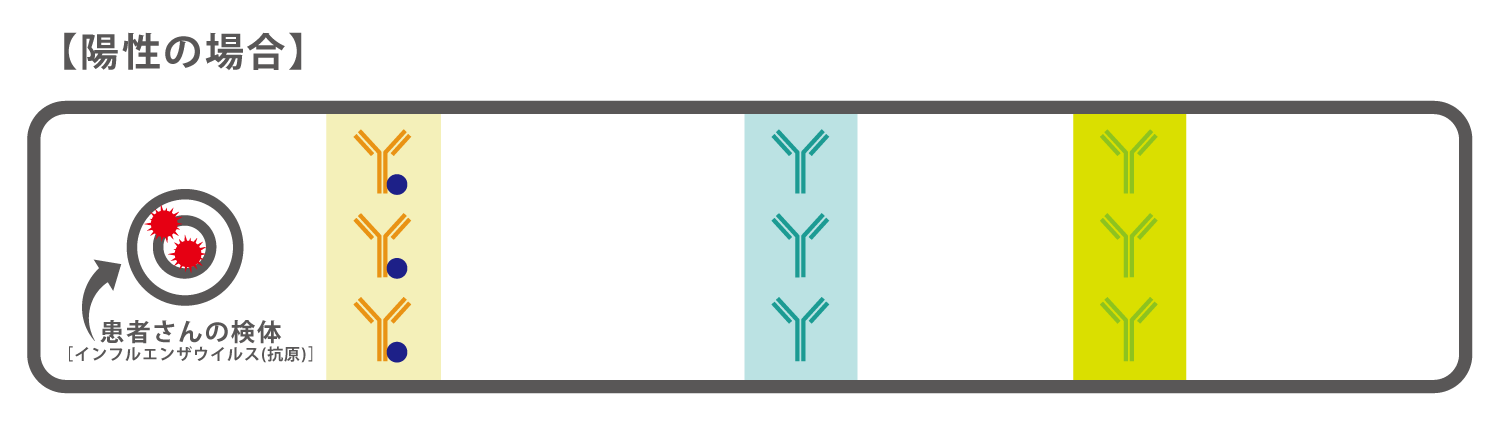

★さて実際に患者さんの検体を検査キットの窓から垂らしてみましょう。

★まずは、陽性の場合から見てみましょう。

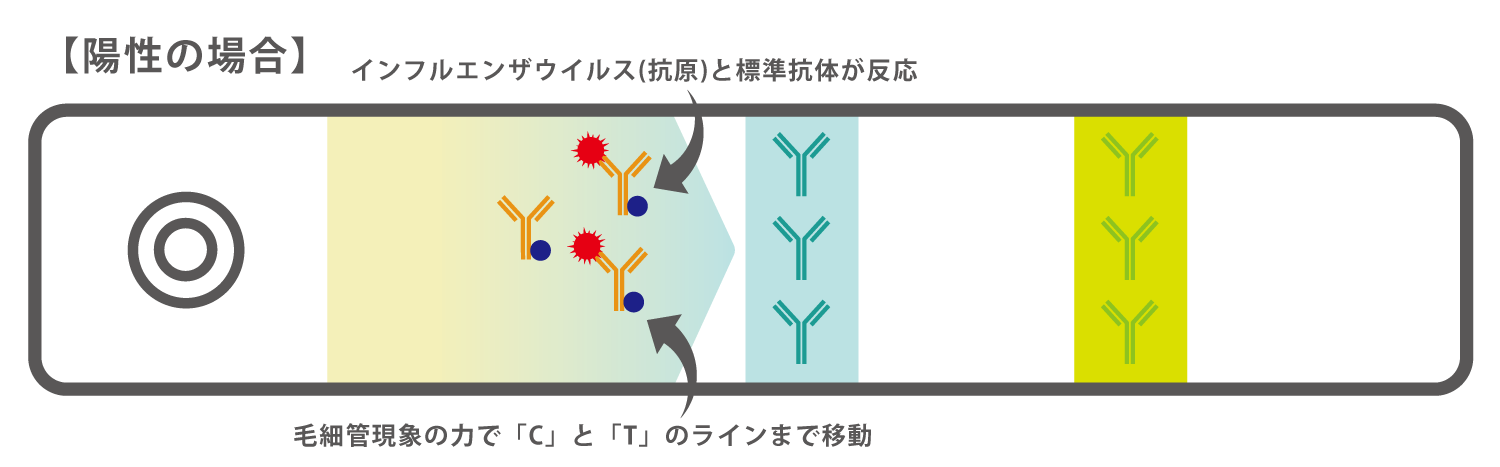

もしウイルスがいればインフルエンザウイルス(抗原)と標識抗体が反応します。

そしてその液体は毛細管現象の力で、「T」を通過して「C」ラインまで移動していきます。

Tのラインを通過する際に

ウイルスがいれば

これまたウイルス(抗原)と反応する抗体をもったTラインでトラップされます。

つまりウイルス(抗原)を介して

標識抗体ーウイルス(抗原)ーTラインの抗体と手を繋ぐ形ができあがりました。

先ほど話したように標識抗体とTライン抗体が共存するのでそこに色がつきます。

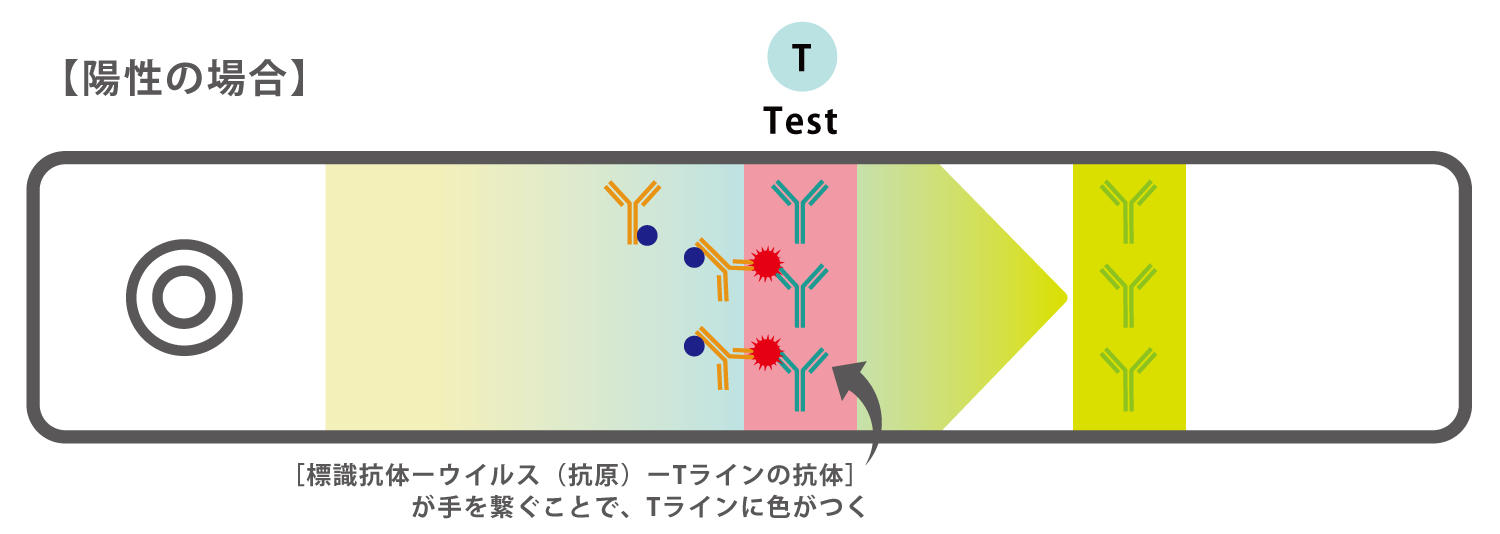

標識抗体を含んだ液体は

標識抗体を含んだ液体は

Tラインを通過すると、今度はCライン目がけてさらにそのまま流れていき

ウイルスのいる、いないにかかわらず

標識抗体と直接反応するCラインの抗体でトラップされます。

この場合はウイルス(抗原)を介さずに直接手を繋ぐ事になります。

このためCラインに色がつきます。

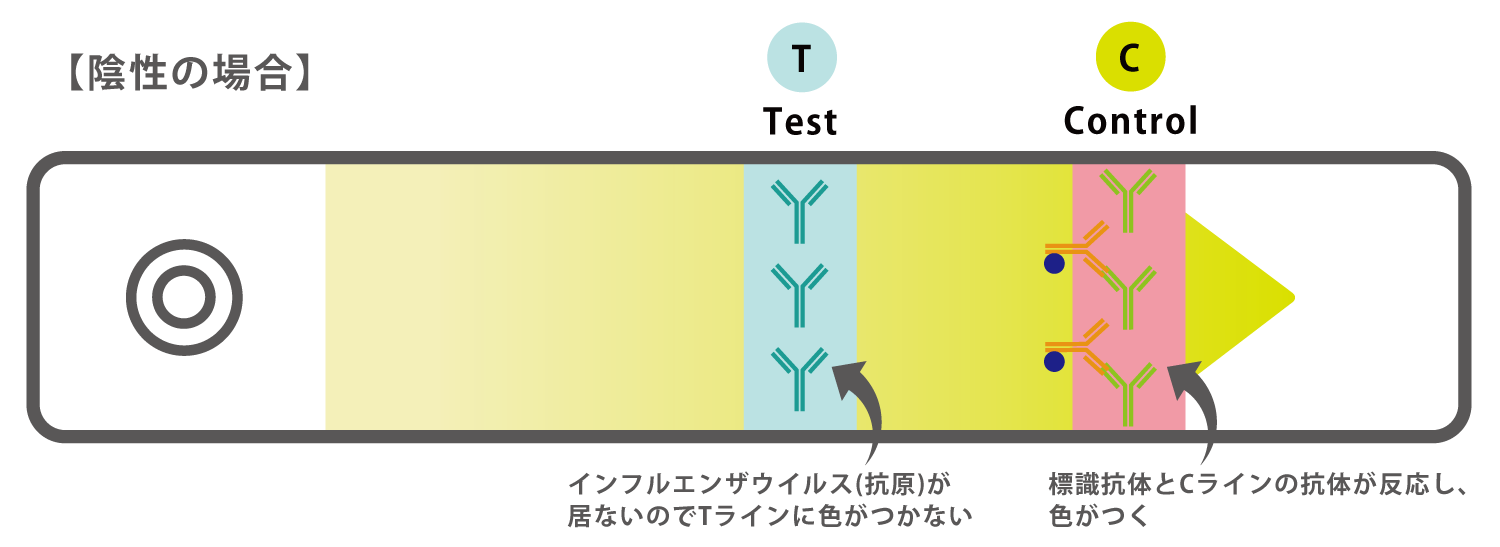

★最後に陰性の場合もチェックしておきましょう。

陰性の場合はウイルスがいませんので、Tラインにはなにも引っかからず(Tには色がつかず)

Cラインに標識抗体がトラップされて

そこだけに色がつきます。

もう一度確認しましょう。

繰り返しになりますが

「C」に色がつくのは

「標識抗体」がきちんと「C」のラインまできて

「Cラインにある抗体と標識抗体」が直接反応した証

→ちゃんと検査出来ているということを意味します。

「T」に色がつくのは

ウイルス(抗原)を介して「標識抗体」と「Tの線にある抗体」が反応した証

→ウイルスが存在している

ちょっとマニアックでしたね。。。

ちなみに

このコロナウイルスと反応するように作られたキットも原理は同じです。

当院ではコロナウイルスとインフルエンザウイルスが両方検出できるキットを採択してます。

ちなみに、抗原検査は5分〜15分で陽性か陰性かを判定することができます。

いつ検査するべきか??ベストタイミングはいつ?

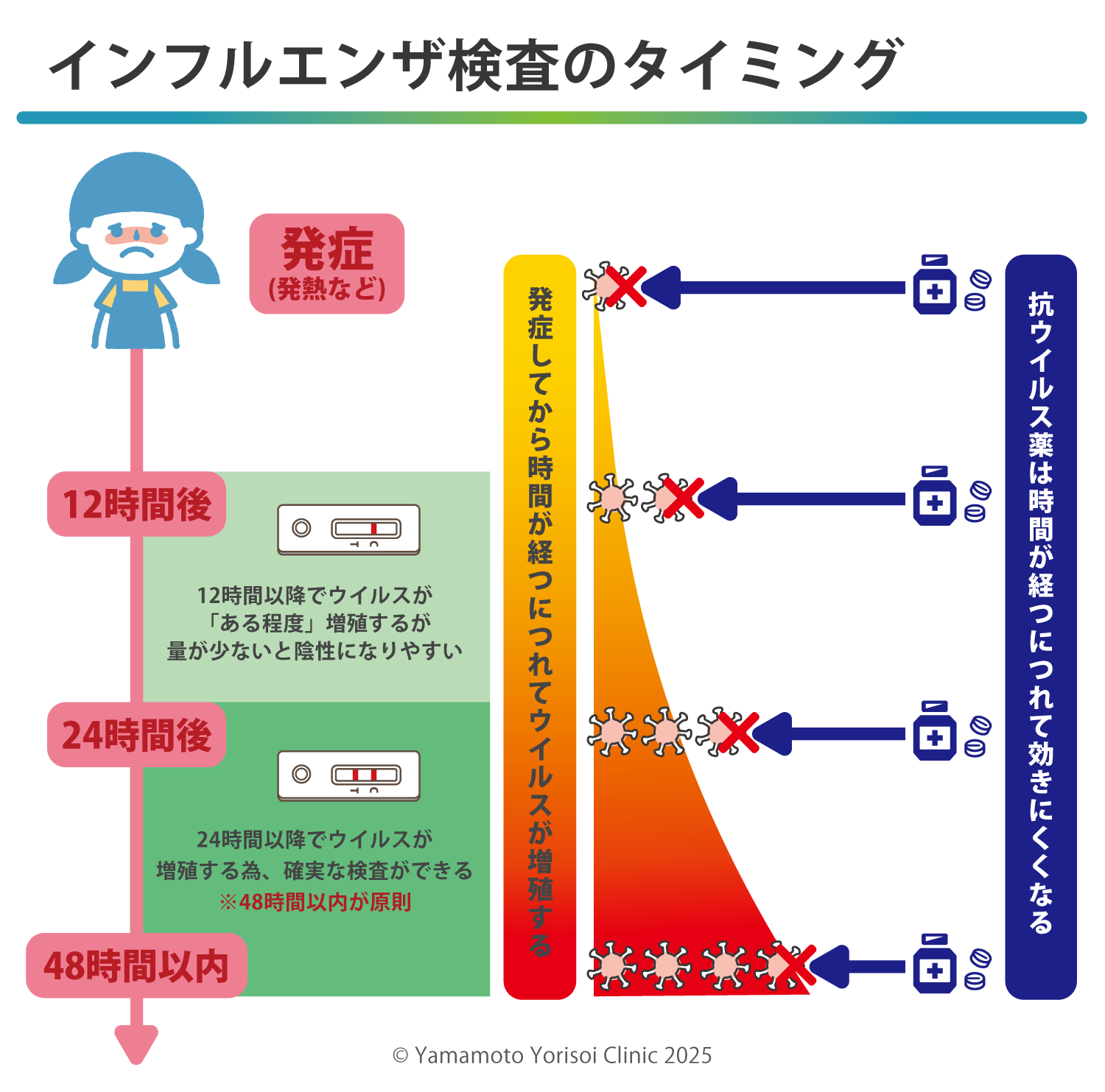

この検査キットは特性上

ある程度多くウイルス量がないと検出できません。

当院や他のクリニックに

発熱外来のご予約のお電話をかけられた事があるでしょうか?

もしかしたら

「先ほどお熱が出たばかりなら検査の時期が早いかもです。」

とスタッフが対応した事があるのではないでしょうか?

ある程度時間をおいてウイルスが増殖しないと

ウイルスがいたとしても検出されないのです。

これを「偽陰性」(ぎいんせい)と呼びます。

では、インフルエンザ検査の適切な時期はどれくらいなのでしょうか。

待てば待つほどいいのでしょうか?

実は、インフルエンザの適正な検査時期は

「発症してから12時間後から48時間以内が望ましい」といわれています。

確実に陽性をだすなら

ある程度ウイルスが増殖するのを待って発熱してから

翌日から翌々日のタイミングがいいです。

ただしここでジレンマがあります。

遅ければよいのかというとそうではありません。

それは治療薬は早い方がよい効果が期待されるからです。

抗ウイルス薬は、ウイルスをもうコレ以上に増やさない!っていうお薬なので

増えに増えきってから内服してもあまり意味がないとされます。

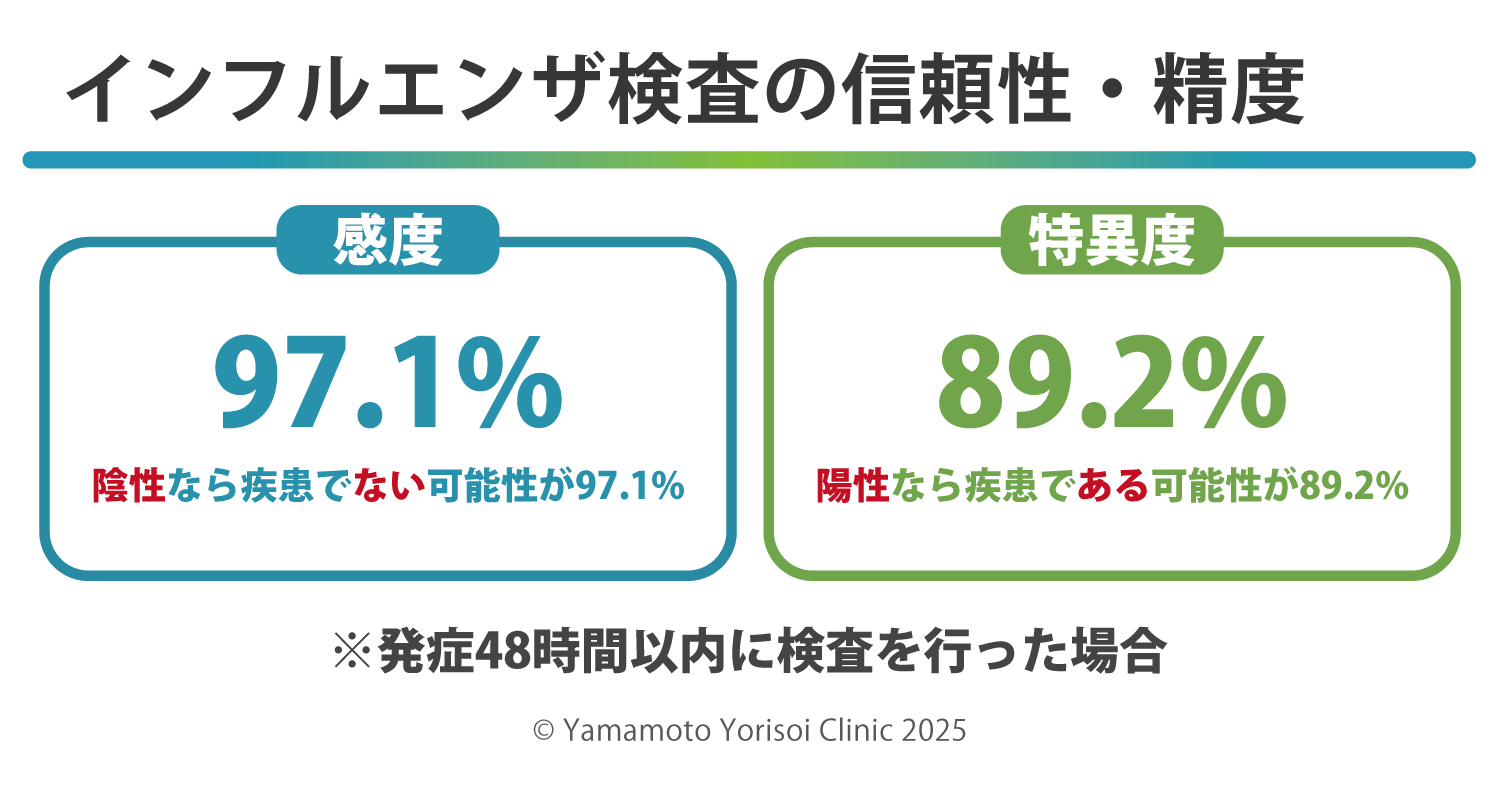

では、インフルエンザのキットは

どれくらい信頼できるのでしょうか?

では、このインフルエンザキットはどのくらい信頼していいものでしょうか?

残念ながら

どんな検査も100%ということは

ありえません。

発病後48時間以内の

インフルエンザ検査の感度と特異度は

おおよそ

程度と言われています。

つまり

・陰性ならインフルエンザでない確率は97%

・陽性ならインフルエンザである確率は89.2%

ということです。

でも両者が90%近くあるということは、それなりに信頼性の高い検査と言えますね。

でも先程の検査のタイミングの問題もありますし

そもそも検査なんて、100%信じていいものではありません。

こんな場合はもう

「みなし陽性」でいいのではないでしょうか?

検査の精度を左右するのは

検査前確率です。

つまり、「めちゃくちゃ流行りまくっている!」状況で検査すると

可能性はだいぶ上がります。

例えば

・同居の家族がインフルエンザAと言われていてかなり接触していて自分も熱発した。

・クラスの大半がインフルエンザAで休んでいて、自分も熱発した

みたいな状況のときに

発症すぐに検査に来てたとえ検査結果が陰性でも

偽陰性の確率がかなり高いと言えます。

大流行期に

偽陰性かもしれないからと

何度も検査のために来てもらうのは

ウイルスを広める意味合いでもあまり好ましくありません。

「みなし陽性」として治療をしてしまうのも一つだと思います。

みなし陽性というのは

「たぶんインフルエンザAの可能性がかなり高いだろうとみなして」

診断をつけるという意味です。

どうしても、様々な理由で

(例:職場が、医療、保育、介護の現場など)

白黒はっきりつける必要がある場合などもありますが

個々に患者さんと相談して

感染拡大防止のために

「みなし陽性」診断をすることは必要かと思います。

当院に受診された場合は

その都度ご相談させていただきますね。

万が一、インフルエンザだった時に、重症化リスクがある方は

みなし陽性として加療したほうが良いかもしれません。

治療はどうするのか?

インフルエンザの治療の基本柱としては

・抗ウイルス薬

・対症療法(症状を取るおくすり)

・安静

の3本柱です。

体内にいるインフルエンザウイルスの増殖を防ぐには

「抗インフルエンザウイルス薬」の服用が有効です。

内服、吸入など選択できます。

抗インフルエンザウイルス薬を発症後すぐに服用を開始すると

服用していない場合と比べて

発熱期間が1~2日短縮されると言われています。

え!一日だけ?

と思うかもですが、、、

熱は一刻も早く下がって楽になりたいものです。

でも基本的にはウイルスは

絶対に抗ウイルス薬を内服しなくても

自分の免疫力で治ります。

対症療法といって

症状をとるお薬つまり

・咳止め

・熱冷まし

・痰切り

・鼻水止め

などで症状をとって

よく休めたら抗ウイルス薬は必須ではありません。

また、もうタイミング的にウイルスが増えきってしまってからの内服は

大きな意味合いがないのかもしれません。

いつまでお休みするべきか

学校保健法の兼ね合い・・・・

さて今まで見てきましたように

普通の風邪として

元気になったらすぐ保育園、幼稚園、学校、仕事に行っていい!

とは言い難いのが「インフルエンザ」です。

実は大人には明確なルールがないのですが

子どもたちは、学校保健法で守られています。

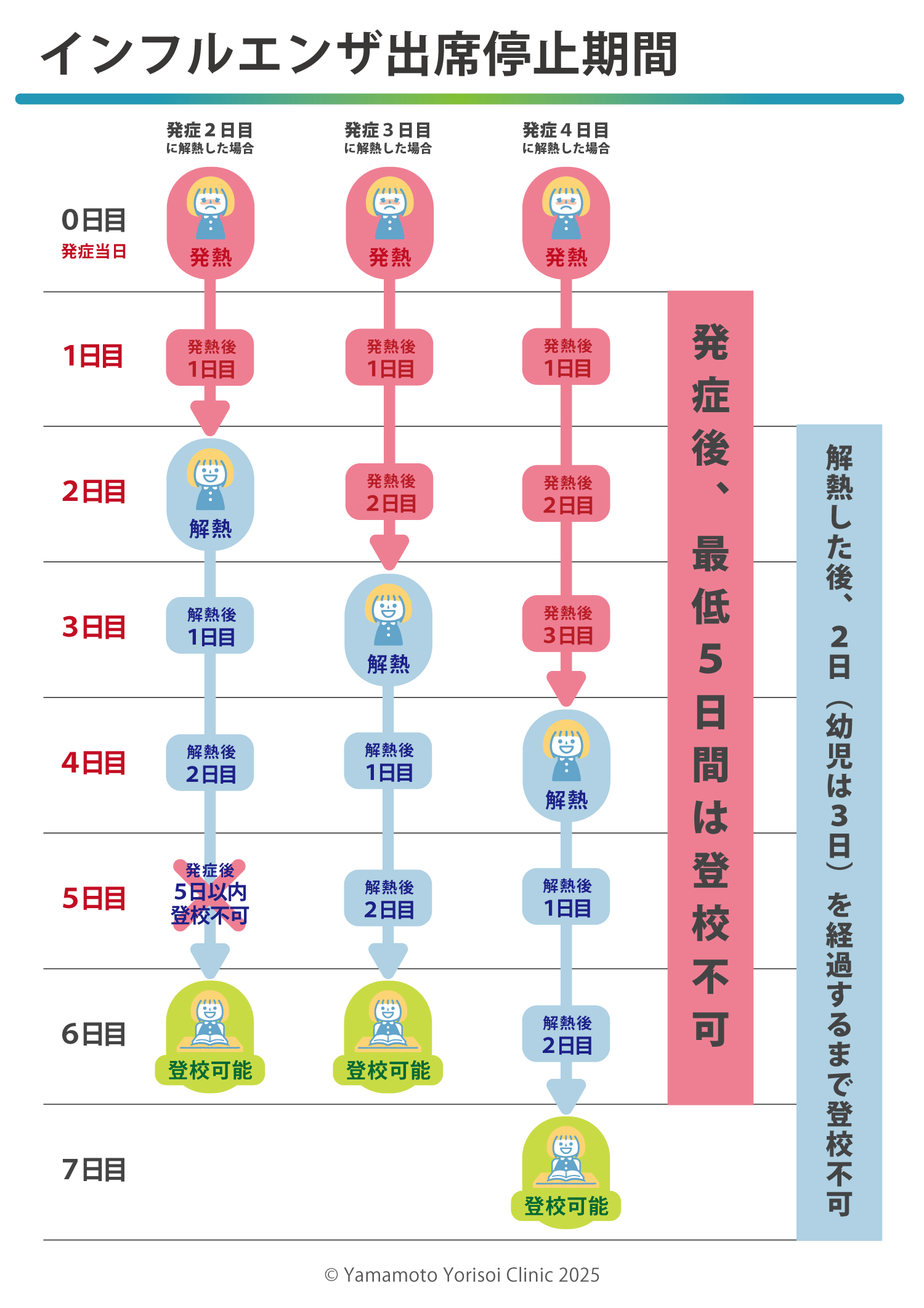

以下の図を参考にしてくださいね。

大人達も職場が許すのなら、本当は感染拡大のために

十分に感染のおそれがなくなってから出勤する事ができたら

大流行は防げるのですが。。。。

なかなかそう言ってられないのが辛いところですね。

予防できるのか?

今日のお話を読んで

あー絶対かかりたくない。。。

と思う方も多いと思います。

闘病中、受験、介護、仕事・・・・

頼むーーうつりたくない。。。。

という心の叫びをたくさんお聞きしますし

私もかかりたくないです。。。。

なので予防も大事ですね。

基本的には、飛沫感染、接触感染ですので

もう聞き飽きたと思いますが

人混みをさけ、マスクの着用をしましょう。

手洗い、うがいも有効です。

そして予防接種で免疫反応を一度練習し

実際かかっても軽い反応ですむようにしておくのも有効ですね。

そして免疫力を高めるべく

よく食べ

よく寝て

ストレスをためない!_

ということも大事です。

おわりに

さていかがだったでしょうか?

コロナ、インフルエンザ、マイコプラズマ・・・・

もういい加減にしてくれ!

と思っておらえる方多いと思います。

本当に、うんざりしますね。

人類は本当に

多くの感染症と戦ってきました。

感染症は本当に怖いです。

ぜひお一人お一人が、正しい知識をもって

自分だけでなく、その先に免疫力の低い方が控えておられることを思って

行動していけたらと思います。

皆様、本当にご自愛ください。

また、発熱外来がかなり混み合っております。

沢山の方が、お電話等で順番待ちの状態です。

ぜひ、直接受診されず、ご予約のお電話をください。→こちら

参考過去ブログ

・よくある疾患シリーズ 〜インフルエンザ〜→こちら

・風邪に効く抗生剤!? それってウイルスなの?細菌なの??? 2024.7月更新→こちら

・ご注意を!!インフルエンザの大流行です。

発熱外来は、完全予約制です。必ずお電話をください。→こちら